«Здесь просто Сталинград» – как живут жители села Тошковка после воссоединения с Россией

Корреспондент Readovka побывала в селе и рассказала от первого лица о том, как изменилась жизнь людей после боев и террора ВСУ.

Первое холодное утро в Донецке за многие месяцы. Брусчатка на улице покрылась хрупким, пушистым инеем. Замерзшие лужи хрустят под сапогами случайных прохожих, укутавшихся в ветровки. Все в молодой Республике знали о наступлении холодов, но никто не ожидал, что они придут так быстро.

Бар временно не работает

Семь утра. Я в бронежилете и каске стою у входа в подвал с надписью «Бар временно не работает». За этой дверью собираются так называемые лимоновцы — участники движения «Интербригады» (Движение организовано незарегистрированной российской политической партией «Другая Россия», лидером которой долгое время являлся писатель и политик Эдуард Лимонов — прим. ред.)

Меня встречает высокий мужчина с темными волосами — это Андрей, координатор движения, а еще он нацбол, участник партии «Другая Россия». Мы вместе едем в Луганскую область. Он — раздавать продукты первой необходимости местным жителям, я — писать репортаж об оставшихся в приграничных поселках.

Андрей грузит мои вещи в машину, после мы вдвоем заходим в подвал. Андрей называет это место бункером.

В бункере тепло. А еще душно и тесно. В помещении суетятся несколько человек. Это волонтеры, они в суматохе собирают в дорогу продукты первой необходимости.

При входе висит большое ярко-красное полотно с изображением гранаты «лимонки». К плотной ткани прикреплена фотография погибшей Земфиры Сулеймановой. Несколько месяцев назад ей оторвало руку и ноги миной ПМ-1. Она погибла в больнице спустя пять часов. Буквально недавно нацболы искали холодильную камеру для перевозки изувеченного трупа девушки. Она успела пробыть в Донецке только неделю. Ей было всего 25 лет.

— Чай будешь? — резко спрашивает меня один из волонтеров.

— Да, — отвечаю я.

Продолжаю рассматривать помещение. Часть бункера заставлена картонными коробками. На них написано: «Россия — все, остальное — ничто». Слева от коробок небольшая книжная полка, мне бросается в глаза «Уловка — 22» американского писателя Джозефа Хеллера. Под книжным стеллажом гитара, а правее постер: «В войне куда больше свободы, чем в мире». Иногда свобода бывает жуткой.

— Карин, а что там с Крисевичем, знаешь? — спрашивает меня Андрей, параллельно пакуя медикаменты.

— Нет.

— Это наш Павленский «на минималках». С партией дружил. Он прикольный перформанс сделал. Вышел на Красную площадь, зачитал там подводку идеологическую и выстрелил себе в висок из холостого пистолета. Сымитировал самоубийство.

— Что с ним сейчас?

— Хулиганку завели, — подхватывает волонтер. — По полной ему зарядили — пять лет.

— В свете последних событий это выглядит странно. Еще сравнивая с тем, что в Москве происходит. Некоторые проукраинские ролики крутят в кафе. И ничего им, — говорит еще один волонтер выбирая новые костыли, лежащие рядом с гуманитарным грузом.

Он выносит их из бункера, кладет в салон машины.

— Вдруг пригодятся мирнянку, — говорит он.

У мужчины на рукаве нашивка: «Будь спокоен и жди русских».

Я сажусь на заднее сиденье машины, наполовину забитой гуманитарным грузом. Едем. Облокотившись о свой бронежилет, смотрю в окно исчезающих полей Донецка. Мы держим путь в другую Республику — ЛНР.

Быстро проскакиваем первые блокпосты на выезде из города. В окне машины проносится бесчисленное количество ставков и маленьких деревянных домов. Ярко светит солнце, небо чистое, без облаков, только вдалеке голубое полотно испачкано полосами от сработавших ПВО.

На середине пути мы останавливаемся у разрушенной шахты, от которой остался только копер. Курим. Оборачиваюсь, чтобы рассмотреть громоздкие развалины. Посреди груды камней вырисовывается памятник Ленину. Он как будто держит солнце на своей огромной каменной руке. Забавно смотреть на такие монументы, зная, что рост вождя был около полутора метров.

— А ты еще спрашиваешь, почему Ленин крутой, — говорит мне, улыбаясь, один из нацболов.

Я, к слову, ничего не спрашивала. Едем дальше, мча по трассе вдоль полей, золотеющих осенней травой. Иногда в ней встречаются черные проплешины — воронки от снарядов.

— Мы сейчас в один поселок заедем, посмотрим, как там обстановка. Потом еще в два, — объясняет Андрей.

На обочинах воткнуты таблички: череп с костями и одно слово «Мины». Дальше территория, которая еще недавно контролировалась Украиной. Теперь это Россия.

«То одни, то другие»

Выезжаем в Золотое — поселок городского типа под Лисичанском. Его взяли в конце июня. Мы держим путь к центральной площади города. Там должны быть люди. Нам навстречу попадаются старые хрущевки и, что удивительно, пару открытых магазинов.

На полуразрушенной площади стоят несколько человек. Они поочередно набирают воду из большого бака в пластмассовые канистры. Останавливаемся, выходим из машины.

Напротив меня — местный дом культуры. От него остался только фасад. Позже местные расскажут мне, что стены здания приняли на себя удар снаряда и защитили близлежащие дома, в которых и сегодня живут люди.

— Здравствуйте, мы с гуманитаркой приехали. Расскажите, как тут у вас?

— Как? — отвечает женщина, набирая воду. — У нас зима скоро, газа полгода нет. А воды вообще восемь лет. Никто не хочет на нас внимания обращать.

Ко мне подходит еще одна женщина и говорит раздраженно: «Крыши у людей разбиты. А снег, дождь? Как мы будем жить зимой?» Я молчу. Волонтер протягивает ей мешок с продуктами. Она успокаивается.

Жители рассказывают, что в поселке находится стратегический объект подстанции, поэтому газ подключать не будут. Странно, что восемь лет назад никаких проблем с газом в Золотом не возникало.

— Можно и мне поесть? — спрашивает невысокий пожилой мужчина в круглых очках. Волонтеры вытаскивают из машины пакет с продовольствием.

— Когда тут танки стояли, то газовики каждый день приезжали, чинили нам все. Нормально было. Сейчас все уехали, — говорит он, сворачивая пакет.

Как стерлась граница нормальности, думаю я.

— Чьи танки?

— То одних, то других, — отвечает он, ухмыляясь.

На площадь начали стягиваться местные жители. Каждый хочет получить помощь. Андрей берет меня за руку и отводит к машине: «Поехали отсюда. Здесь еще все хорошо».

Прощаемся с местными и садимся в машину. Я оборачиваюсь, смотрю в заднее стекло, провожая взглядом полуразбитую площадь. Через мгновение она резко пустеет. Как будто мы сюда и не приезжали.

«Часть его тела сгнила, а часть животные съели»

Солнце уже заходит за терриконы. Лиловый закат освящает дорогу. Иногда кажется, что война идет где-то в другом измерении. Проезжаем блокпост, укрепленный покрышками и усиленный окопами. Война ушла только на мгновение.

«Вот и наш поселок», говорит Андрей. Машина останавливается напротив ржавой мятой железной таблички с надписью «Тошковка». Я выхожу на улицу и с ужасом осматриваюсь по сторонам. Пятиэтажные дома будто обглоданы с разных сторон — снаряды выгрызли из них целые этажи. Из разодранных ран торчат голые бетонные плиты.

На секунду показалось, что я перенеслась в мартовский Мариуполь: мои первые мертвые, разгар городских боев и звенящий звук свинцовых снарядов, разрывающихся в нескольких метрах от меня. Но самое страшное — лица людей, выражение их глаз, полных ужаса. Я бы ни за что не хотела увидеть их снова.

Садимся в машину, едем дальше по городским улицам, вернее по тому, что от них осталось. Мы проезжаем просвечивающие насквозь чьи-то кухни, спальни, гостиные. От одного дома осталась только стена с очертаниями квадратных окон — как через сетку в них просвечиваются облака.

Подъезжаем к очередному разрушенному пятиэтажному зданию. Андрей сигналит, пытаясь привлечь внимание к нашей гуманитарной группе.

Нам навстречу выбегает пара десятков голодных кошек. Они сильно кричат, умоляя о пище. Волонтеры кормят их, крик прекращается. Теперь тихо. Я поднимаю голову. Железные балки, торчащие из квартир, иногда скрипят от ветра. Среди этих балок болтается разодранный огромный плюшевый медведь. Где же сейчас его хозяйка?

Подхожу ближе. На дверях подъезда знакомые надписи: «Живут люди» и «Z».

— Смотри под ноги. Тут много неразорвавшихся снарядов лежит, — предупреждает волонтер.

Так и есть. В шаге от меня — черная шина, а в ней — мина. В метре от нее лежит одежда. Присматриваюсь, похоже на военную форму.

— Это украинский военный. Был… — говорит Андрей, замечая, что я подхожу ближе.

— Часть его тела сгнила, а часть животные съели, — подхватывает волонтер.

Поселок Тошковка был освобожден от украинской армии 20 июня. Получается, останки украинских военных лежат здесь с лета.

Волонтеры зовут меня к подвалу. Там еще двое. Скорее всего, их завалило бетонными осколками. Всматриваюсь. То, что под каской, напоминает лопнувший футбольный мяч. Сложно представить, что на его месте было очертание человеческого лица. Рядом еще один. От него остались только черная перчатка и обглоданная торчащая вверх кость.

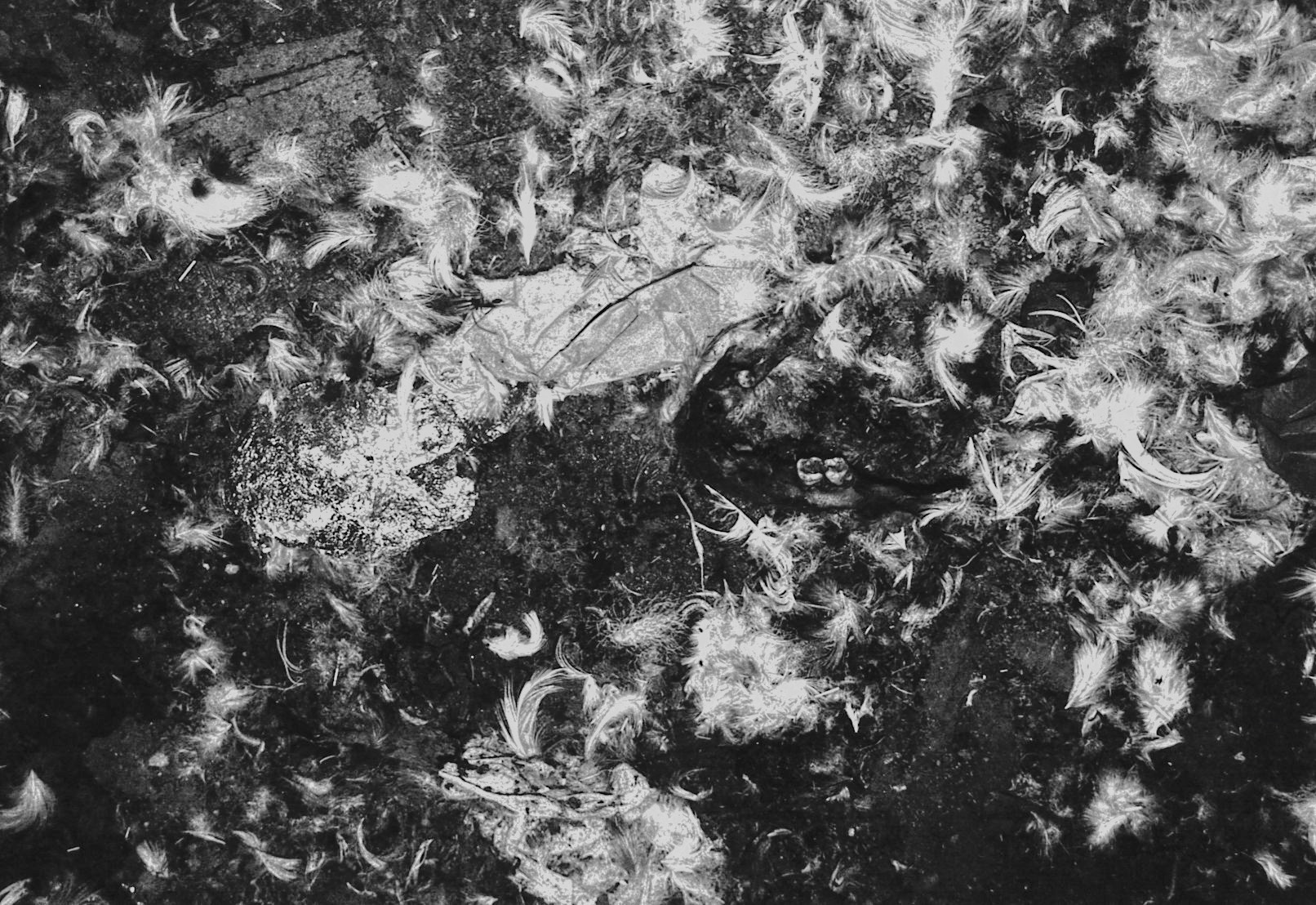

По бетонным блокам и доскам спускаюсь в подвал. Под ногами хрустит битое стекло. Знакомый запах гнили бьет меня по лицу. Вонь въедается в одежду, кожу, волосы, пропитывая меня насквозь. И еще один человек.

— К трупам близко не подходить, они могут быть заминированы, — напоминает волонтер.

Тело солдата цело. Оно лежит в нежных белых перьях от разорванного матраса. Кажется, просто заснул. Я аккуратно обхожу его ноги в серых кроссовках, медленно приближаясь к голове по мягкой перине. Наклоняюсь. От лица остался обугленный череп и верхний ряд белоснежных зубов. Скорее всего, разорвало снарядом.

Осматриваю тело. На левой руке нашивка флага Украины. Рядом на матрасе лежит кусок нижней челюсти. Замечаю, что к торсу солдата привязан провод. Видимо, его пытались вытащить.

Делаю фотографии и отстраняюсь от тела. Иду вглубь длинного подвального коридора. Запах усиливается, а еще становится громко. Оборачиваюсь. Это волонтеры зовут меня с улицы. Я и не заметила, как осталась одна.

Единственные жители Тошковки — семья Бакитько

Вылезаю из подвала. Опять начинаю внимательно рассматривать дом, запоминая каждую деталь. Одна его часть привлекает мое внимание больше остальных. Дверь в подъезд целая. Поднимаю голову: через стеклянные пролеты замечаю несколько стопок дров, аккуратно сложенных друг на друга. Еще выше, на четвертом этаже, — целый балкон с бледно-розовой обшивкой.

— Девушка, а вы что там рассматриваете? Это моя квартира, — окликает меня женский голос.

Оборачиваюсь. Около меня стоит женщина лет пятидесяти, с темными волосами и голубыми глазами. В руках она держит небольшую котомку с продуктами.

Ее зовут Анжела Бакитько. Она и ее муж Эдуард — единственные, кто остался в Тошковке после прихода русских военных. Во время боевых действий муж и жена выезжали к детям в Луганск. Когда поселок окончательно заняла российская сторона, семья приняла решение вернуться. На сегодняшний день эти двое — единственные жители Тошковки.

— Мне уже ничего не страшно. Я социальным работником восемнадцать лет тут проработала. Оформляла пенсии, помогала людям. Каждого знаю. У меня здесь сестра осталась и погибла, родители. Я даже не знаю, где они. Вроде завалило их, по сведениям очевидцев, — говорит Анжела.

— Как вы будете здесь жить? Дом не подлежит восстановлению.

— Ну, Мариуполь же восстановили. Хотя мне российские солдаты говорили, что там не так. Здесь просто Сталинград, — отвечает женщина.

— А если бы вам жилье предоставили в России, уехали бы?

— Мне никто не предоставит — это, во-первых. Во-вторых, я не знаю. Пусть поселок восстанавливают. У нас шахта замечательная, там залежи угля лет на сто. Мой муж шахтер, уже на пенсии, поэтому я все за шахту знаю.

— А можно вас сфотографировать?

— Нет, вы что! Не хочу, чтобы на той стороне на меня смотрели.

Убираю фотоаппарат.

— Ой, там Петр Иванович, хлеб везет, — говорит она, смотря мне через спину.

Оборачиваюсь. К нам подъезжает «Лада» вишневого цвета. Из нее выходит высокий седовласый мужчина в растянутом свитере. В руках он держит две буханки хлеба.

— Петр Иванович, я вам деньги должна? — спрашивает Анжела, подходя к мужчине.

Петр Иванович мотает головой в знак несогласия. Анжела берет хлеб из рук мужчины, но, не сумев удержать, роняет на землю. Она быстро поднимает выпечку, отряхивая грубую коричневую корку, кладет в пакет.

Петр Иванович живет в соседнем поселке Чехирово. Там еще остались люди — около ста голодных стариков, выживающих без тепла, воды и практически без еды. Гуманитарные организации не доезжают до этих мест, но мои спутники — исключение.

Андрей давно знаком с Петром Ивановичем. Он — «старший» в Тошковке и Чехирове. Во время кровопролитных городских боев он не уехал, остался. Помогал своим землякам чем мог: тушил пожары, вытаскивал из завалов раненых, помогал с пропитанием.

— На укропов хочешь посмотреть? — спрашивает он меня.

— Я видела их в подвале.

— Они с той стороны валяются еще, — говорит мужчина, закуривая самокрутку. — Они у меня машину отжали. У брата отжали, но его машину я отнял.

— А русские как себя вели?

— Они мне помогали, а я им картошку варил. С хлопцами донецкими общаюсь до сих пор. Хочешь квартиру брата покажу?

Я соглашаюсь. Мы заходим в дом. Кажется, стены в любое мгновение могут обрушиться прямо на нас. Поднимаемся на пятый этаж, заходим.

Переступая порог, я немею от ужаса. Пол одной из комнат провален на несколько этажей ниже. Все в копоти. Лампа в прихожей расплавлена, с нее будто стекают уже застывшие капли метала. Несколько месяцев назад здесь был ад. Впрочем, он здесь и сейчас.

Петр Иванович начинает громко кашлять. Я чувствую, что он плачет.

— Если снимать будете, то скажите, что это квартира Рукова Владимира Ивановича, моего брата. Он умер, — говорит мужчина и сразу выходит из квартиры, оставляя меня один на один с этой черной, всепоглощающей пустотой.

Запечатлев все на камеру, выхожу из подъезда. Петр Иванович курит у машины. Волонтеры разговаривают с Анжелой.

— У нас люди пособия не получили. Кто к родственникам уехал, кто в Луганске за десять тысяч снимает квартиру. Мне недавно соседка с Москвы позвонила, у сына она. Нашла работу за одиннадцать тысяч, вот это все на коммуналку потратила и продукты. Даже носки нет возможности купить. Говорит: «Я домой хочу». А дома нет.

— Непонятно, куда идти. Глава администрации Первомайска всем говорит, что тут все хорошо. Он даже к этим двоим, — показывает рукой на Анжелу, — не заходил ни разу. Сами мы тут. Сами.

Анжела поднимает взгляд на свою квартиру: «Ну ладно, пойдемте. Покажу вам, где живем. Только не снимайте меня».

«Мы плазму купили, старую же — военные украли»

На двери в прихожей нарисована «Z»

Что не сделаешь, чтобы нас не трогали, — говорит Анжела.

Мы заходим в квартиру. Хозяйка достает из шкафа несколько пар домашних тапок. Разуваемся. За нами на этаж поднимается несколько кошек. Видя их, Анжела быстро закрывает входную дверь: «Они по трупам бегают, а у меня тут все чисто».

В двухкомнатной квартире действительно чисто и убрано. Как будто боевых действий в поселке вовсе не проводилось. Я захожу в комнату, это спальня. Кровать аккуратно застелена. На туалетном столике стоят несколько икон и небольшой букет кустовых роз. Выше висит плазменный телевизор.

Анжела рассказывает, что соседи видели, как украинские военные заходили в ее квартиру и выносили вещи семьи в детской оранжевой простыне: «Даже телевизор плазменный забрали, пришлось покупать новый. Вот, висит теперь, глаз радует».

В поселке нет электричества. Но семья верит — Россия все восстановит.

Целыми остались домашние цветы — фикус и драцена. Постельное белье и одежду семья привозила из Луганска. Окон в квартире не было. Анжела рассказывает, что ее муж переставлял целые окна с нежилых квартир. Здесь холодно. Ближе к зиме семья будет топить дрова: «У нас все было побито, мы с мужем канистры ставили с питьевой водой на улицу. Ждали, когда вода наберется, потом убирались».

Захожу на кухню. Здесь из окон открывается вид на разбитый поселок. Где-то в небе поднимаются клубы дыма. Наверное, прилет.

Спускаемся. Нам навстречу выбегает небольшая рыжая собака. Она лает и виляет хвостом.

— Это Наташи, соседки. Он к ней в 2014 году прибился, — объясняет Анжела.

— А где сейчас его хозяйка?

— В Ростов уехала. Там не до собаки. Ее сама сестра выгоняет уже.

Солнце почти зашло за горизонт. Ребята перекладывают гуманитарные пайки в машину к Петру Ивановичу, он поедет в Чехирово раздавать ее нуждающимся. Один пакет с продовольствиями мы оставляем Анжеле.

— Все восемь лет войны вы оставались на территории Украины. Как военные к мирным относились?

— Они тоже разные. Есть нормальные, а есть нет. ВСУ нормальные, а батальоны — ужас. А так нормально жили. Сосед Илья им машины ремонтировал, а Таня наша их приветствовала. Сауна у нее была, девочек им подгоняла, — говорит Анжела.

— Пересекались с батальонами?

— Нет, никогда.

— Мы ждали Россию, а теперь нас власть местная обвиняет, что мы под укропами сидели. Так сидели так же, как и вы. — Петр Иванович вступает в разговор. — Наши дети, братья и сестры живут на той стороне, и они до сих пор в окопах сидят. А эти кресла позанимали и мозги е**т. Терпение нема. Тут, б**ть, жить год-два осталось. Дайте дожить по-человечески!

Беру Петра Ивановича за руку.

— Замечали, что цветы рядом с домом растут? — спрашиваю его, нелепо пытаясь перевести тему разговора.

Он успокаивается, опускает взгляд на землю, где из обломков прорастают желтые и красные цветы.

— И правда, — говорит он мне, понизив тембр голоса. — Все разрушено, а цветы растут.

— Это наша клумба, это мы тут всем занимались, — говорит Анжела. — Всегда чистота у нас была. С Людой Васильченко мы всем занимались. Она все разрисовывала.

Я присматриваюсь к основанию дома. Где-то еще остались нарисованные животные, деревья и цветы.

— Качели еще во дворе стояли. Мы жили тут!

***

Солнце зашло за горизонт. Начинает темнеть. Нам надо возвращаться в Донецк. Прощаемся с Анжелой и Петром Ивановичем. Обещаем вернуться.

Едем по темному полотну дороги. Иногда нам навстречу проносятся пары желтых фар.

— Андрей, а ты с Лимоновым часто общался?

— Конечно.

— О чем разговаривали в последний раз?

— Он сказал мне: «Андрей, я не могу понять, что у вас в голове».

— Что он имел в виду?

— Наверное, я не о том думаю, — с легкой улыбкой отвечает Андрей.

Дальше ехали молча, всматриваясь в темноту холодной осенней ночи. Я ложусь на бронежилет и проваливаюсь в сон. Мне снятся какие-то яркие вспышки света. Просыпаюсь через несколько часов от стука колес о лежачий полицейский.

Через окно на меня проливается яркий желтый свет от фонаря. Жмурюсь. Открываю глаза и передо мной вырастает многоэтажка с огромной надписью: «Русский Донбасс». Приехали.