Хатынь: вечная жизнь на пепелище

Со дня, когда гитлеровцы сожгли деревню, исполняется ровно 80 лет

Сегодня, 22 марта 2023 года, исполняется ровно 80 лет со дня трагедии в белорусской деревне Хатынь, сожженной фашистами. В 1943 году, во время Великой отечественной войны, здесь погибли 149 человек.

Эта трагедия запомнилась всему бывшему СССР как самое жестокое преступление ХХ века, и несмотря на то, что прошло уже 80 лет, боль от воспоминаний о зверствах фашистов не угасает. В 1960-х годах на месте деревни был сооружен мемориал, который увековечил память обо всех жертвах того дня.

Долгое время правда об этом происшествии скрывалась, однако в наши дни уже известно о виновниках этого массового убийства. И хотя большинство палачей Хатыни понесли ответственность, были и те, кому удалось ее избежать.

Когда и как все произошло

Ранним утром 22 марта 1943 года в окрестностях Хатыни произошла стычка – оккупанты попали в засаду советских партизан. Тогда в бою погибли два немецких офицера. Оккупанты решили отомстить за своих погибших сослуживцев, однако свою карательную операцию фашисты начали не с самой Хатыни.

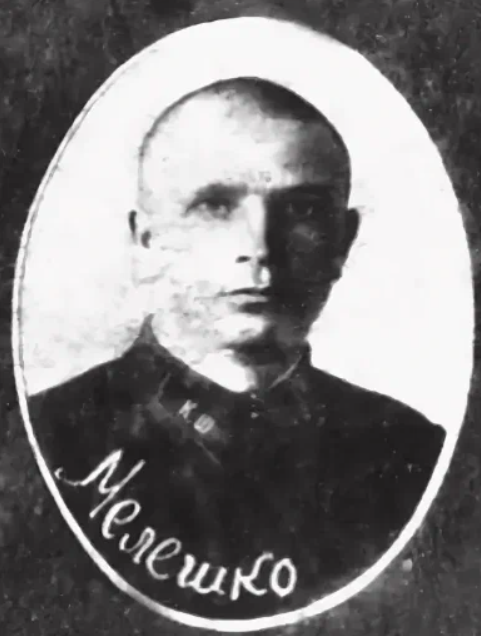

В тот день около 50 жителей деревни Козыри находились на работе – валили лес, однако в какой-то момент немцы сказали им прекратить работу. По приказу командира охранного взвода карателей, украинца Василия Мелешко, людей под дулом автомата начали сгонять в кучу. Как позже рассказывал один из свидетелей, многие «эсэсовцы» разговаривали на русском и украинском языках, однако были среди них и немцы.

Ничего не понимающих людей каратели конвоировали на лесную опушку за деревней Губа, после чего начали отходить от толпы. В этот момент многие поняли, что сейчас их будут расстреливать, и бросились бежать. Однако палачи открыли беспорядочный огонь, под которым погибло 26 жителей деревни Козыри. Именно они стали первыми жертвами карателей в этот день. Тех, кто остался в живых, конвоировали в Плещеницы.

После этой жестокой расправы немецкий батальон двинулся по следам партизан в направлении Хатыни. Войдя в деревню, каратели вступили в бой с «народными мстителями»: нескольких советских партизан убили, а остальные скрылись в лесу. Оккупанты остались в Хатыни. Почти 150 жителей деревни, стариков, женщин, детей, они согнали в сарай и подожгли его. Всех, кто пытался бежать, расстреливали.

В живых после этой трагедии остались шесть жителей Хатыни – Антон Барановский, Виктор Желобкович, Иосиф Каминский, Юлия Климович и Мария Федорович, однако две девушки не дожили до победы Красной Армии.

Вот что рассказывали свидетели этой жестокой карательной операции:

«Меня погнали в мой сарай, там уже было человек 10. Людей продолжали сгонять в сарай, и вскоре он был совершенно заполнен … Размер сарая 12 на 6, в него согнали человек 100. Я понял, что нас будут расстреливать, и сказал: “Молитесь богу, потому что здесь умрут все”», – рассказал впоследствии Иосиф Каминский.

«Находясь возле матери у входа в сарай, я увидел через щель, как каратели начали подбрасывать к стенам сарая залому. Затем стали поливать из канистр бензин, после чего все это подожгли. Когда огонь охватил крышу и стены сарая, обезумевшие от страха люди бросились толпой к дверям и сорвали их. Выбравшись наружу, люди попадали под пули карателей и падали в нескольких метрах от сарая. Я вместе с матерью каким-то чудом преодолел несколько метров. Накрыв меня собой, мать шепнула, чтобы я не двигался. В это время я почувствовал, как пуля обожгла мне левое плечо. Я сказал об этом матери, и тут же почувствовал, как она сильно вздрогнула и затихла. Я понял что она мертва», – вспоминал Виктор Желобкович, которому на момент трагедии было всего девять лет.

«В тот день я ушла к тете в соседнюю деревню. Часа в три дня в деревню зашли партизаны и сообщили, что горит Хатынь. Я хотела сразу бежать домой, но тетя меня не пустила. На следующий день я все-таки пошла. На месте деревни увидела одни пожарища. Возле фундамента своего дома лежала раненая Желобкович Ольга Антоновна, которая попросила у меня воды, но покуда я принесла воду, она скончалась. На улице деревни лежали тела убитых односельчан, на месте бывшего сарая Каминского я обнаружила пепелище с множеством обожженных и целых трупов. Трупы отца и брата были целыми, не сгоревшими, а сестра даже была жива, но вскоре умерла», – рассказывает жительница Хатыни, которой посчастливилось не оказаться в деревне в тот день.

Кто виноват?

После войны трагедия Хатыни стала символом нечеловеческого отношения фашистов к мирному населению. В советской истории было принято говорить, что эти зверства совершили немецкие оккупанты. Однако лишь в 1970-е годы стало известно, что карательную операцию в белорусской деревне провел 118-й полицейский батальон, в который, кроме немцев, входили русские и украинские каратели – бывшие солдаты Красной армии, перешедшие на сторону врага. Руководил ими уроженец Киевской губернии Григорий Васюра.

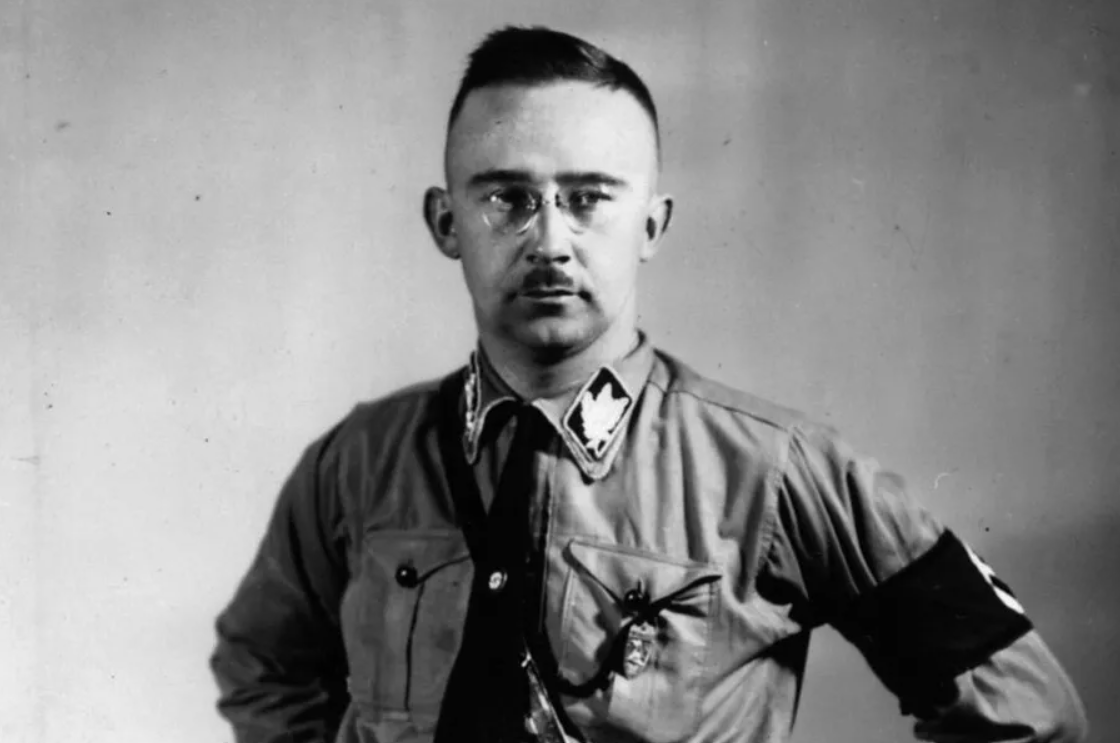

В августе 1941 рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, отвечавший за уничтожение неарийского населения, приехал в оккупированный фашистами Минск. Тогда он впервые присутствовал на массовом расстреле. Буквально через несколько минут этого ужасного зрелища Гиммлеру стало плохо. Сопровождавший его генерал полиции решил воспользоваться моментом и пожаловался, что немецкие солдаты тоже не выдерживают происходящего.

После этого было принято решение заменить расстрелы газовой камерой, а убивать стали не немцы, а бывшие советские военнопленные. Вскоре на стороне фашистов служили уже целые подразделения, состоящие из предателей.

Причина для перехода на сторону врага у каждого карателя была своя: некоторых воспитывали в ненависти к коммунистам, кто-то не выдержал пребывания в плену, а кто-то шел за наживой, ведь служба у немцев оплачивалась. Руководство тщательно подходило к работе с предателями: они попадали в пропагандистские школы и спецлагеря, где готовились к работе в элитных подразделениях.

Поселок Травники в Польше сейчас живет обычной жизнью, однако во время Второй мировой здесь находился учебный и трудовой лагерь, где из бывших советских граждан готовили убийц. Здесь они должны были выполнять самую грязную работу: поддерживать порядок в лагерях смерти, конвоировать людей в газовые камеры и убивать непокорных узников, в частности, своих соотечественников – детей стариков и женщин.

После войны «травников» искали по всему миру, и не только Советский союз, но и другие страны. Многие каратели скрывали правду о том, на чьей стороне работали, а в последние дни войны они вовсе заметали следы, переходя к партизанам и сдаваясь советским войскам под видом беглых военнопленных.

Несмотря на все старания, в 1980-е годы большинство предателей из 118-го батальона предстало перед судом. Справедливость восторжествовала, однако правду о произошедшем скрывали долгие годы. Хотя процесс был открытым, после его окончания все документы и судебные дела на долгие годы закрыли. Рассекречены они были только в 2000-е годы.

После войны следователи начали поиск карателей, а в связи с трагедией в Хатыни в их поле зрения попало несколько предателей, среди которых были Григорий Лакуста, Григорий Васюра и Василий Мелешко.

Лакуста стал первым, кто попал под арест. Когда к нему пришли следователи, свое прошлое перед ними он скрывать не стал и заявил, что ждал их много лет. Однако до этого каратель никому, даже самым близким, о своем прошлом не рассказывал. При этом Лакуста после войны жил в Донецке, принимал участие в строительстве города и был активным общественником.

Василий Мелешко попал в плен к немцам осенью 1942 года, после чего поступил в полицейский батальон, а вскоре, пройдя спецподготовку, стал командовать взводом. Во время своей первой карательной операции он отличился особой жестокостью, поэтому ему поручили и дальше проводить такие миссии. Когда война подходила к концу, 118-й батальон был направлен во Францию, где Мелешко дезертировал и вступил в ряды местного сопротивления, думая, что это смягчит его вину, если станет известно о его службе у немцев. Однако его план провалился, и он все-таки был отправлен в лагерь за сотрудничество с оккупантами, откуда, впрочем, вскоре вышел по амнистии.

Однако спокойно продолжать свою жизнь Мелешко не смог: в 1971 году КГБ внимательно изучило деятельность 118-го батальона, и вся правда о Василии была раскрыта. Его приговорили к смертной казни.

«Перед военным трибуналом Краснознаменного Белорусского военного округа стоит пожилой погрузневший человек с опущенными плечами и слегка втянутой в них головой. Внешний облик человека не всегда соответствует его характеру, душевным качествам, мыслям, делам и поступкам. Многолетняя практика убеждает в этом. Но встречаются исключения. Именно это относится к Мелешко. Есть в его облике что-то волчье: крупная голова с большим покатым лбом, большие уши, прижатые к черепу, выдающиеся вперед крупные челюсти, низко опущенные уголки губ и глаза – широко расставленные, глубоко спрятанные под нависшими бровями, холодные, ничего не выражающие, равнодушно жестокие. Перед судом стоял загнанный волк, однако не оставивший надежды и на этот раз проскочить сквозь гибельное кольцо флажков», – вспоминал генерал-лейтенант юстиции С. Максимов.

Григорий Васюра, как и его подручные из 118 батальона, по возвращении также утаивал правду: он рассказывал о том, что был в плену, а в остальное время воевал против фашистов. За сдачу в плен его осудили на 25 лет, но уже через 3 года он вышел по амнистии, которая прошла к десятилетию победы. Васюра так же, как и Лакуста, был отличным работником, после освобождения из тюрьмы он трудился в родной Киевской области и даже был награжден медалью «Ветеран труда». Предатель жил открыто под своим настоящим именем, но о прошлом молчал. Бывший каратель даже получил статус участника Великой Отечественной войны и рассказывал детям в школах о своем «героическом» прошлом.

В 1975 году был расстрелян Василий Мелешко, однако перед своей смертью он дал показания, в которых фигурировал Васюра. О нем упоминали и другие арестованные каратели 118-го батальона, после чего палач был также задержан.

В 1974 и 1985 годах из-за вновь открывшихся обстоятельств по делу была проведена проверка, и в результате было установлено личное участие Васюры в допросах, истязаниях и расстрелах советских граждан. Однако предстояло еще доказать его вину, что было крайне сложно: живых свидетелей карательных операций остались единицы, а вот самих бывших палачей, разбежавшихся по миру было немало. Оперативники и следователи занялись их поиском.

Васюра во время следствия надеялся на то, что живых свидетелей его карательной деятельности не осталось, а его «коллеги» будут молчать. Однако они заговорили и стали свидетелями, открыто рассказав о карательных операциях под командованием Васюры, а также о порядках, которые царили в подразделении.

Как рассказывал в суде один из бывших «коллег» предателя, однажды во время карательной операции участники 118-го полицейского батальона задержались в одной из деревень, где обнаружили у местных жителей самогон. В итоге в расположение своего подразделения они прибыли пьяными. За это Васюра решил их наказать: он бил провинившихся по голове и лицу рукояткой пистолета, из-за чего весь пол вскоре был залит кровью. После этого Васюра заставил нескольких подчиненных языками вылизывать эту кровь с пола.

За усердную службу гитлеровскому командованию палач удостоился воинского звания лейтенанта, а также был награжден двумя медалями за заслуги перед оккупантами. Находясь в зале суда, Васюра настаивал, что служил в 118-ом батальоне, однако не занимался убийствами: предатель утверждал, что во время карательных операций он должен был подчиняться командованию, но мирных жителей не убивал.

Однако один из свидетелей утверждал, что именно Васюра отдал распоряжение прочесывать лес, в результате чего фашисты вышли к деревне Хатынь, а также приказывал подчиненным открыть огонь и сам стрелял по людям, которые были загнаны в сарай.

Палач до последнего держался и не признавал свою вину, однако, когда ему предоставили железные доказательства и показания свидетелей, он с ненавистью прокричал: «Да, я сжег вашу Хатынь!». В итоге суд установил, что Васюра виновен в гибели как минимум 360 человек, его приговорили к расстрелу.

Многие каратели понесли наказание, однако некоторым все-таки удалось избежать ответственности за свои преступления. Последний палач из 118-ой бригады, Владимир Катрюк, так и не был передан суду. По показаниям Васюры и Мелешко, Катрюк был одним из тех, кто сгонял людей в сарай и расстреливал тех, кто пытался бежать.

В 1944 году 118-батальон был переброшен во Францию, однако Катрюк понял, что вскоре фашистов вытеснят из страны, и решил дезертировать, перейдя на сторону французского сопротивления. После войны каратель находился в Париже, после чего переехал в Канаду, где прожил более 60 лет.

К слову, Следственный комитет России в 2015 году требовал от канадских властей сдать военного преступника, однако получил отказ. В том же году бывший каратель скончался в возрасте 93 лет от сердечного приступа, так и не ответив за свои преступления.

Впрочем, это не единственное дело, в котором военный преступник, сбежавший за рубеж, не ответил по справедливости за свои деяния. Некоторые эксперты связывают это со слишком терпимым отношением Запада к украинскому националистическому движению.

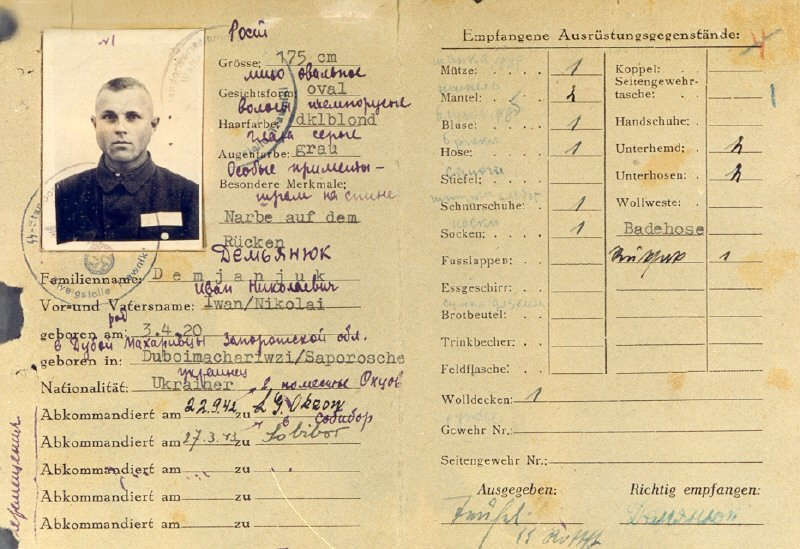

Еще одним громким процессом стал суд над Иваном Демьянюком. После войны каратель остался в Германии, женился, а затем переехал в США, но в 70-годах один из соседей узнал в нем одного из охранников концлагеря. В 2011 году в стране закончился громкий процесс по его делу. Демьянюку предъявляли обвинение за службу в лагере смерти Собибор. Свою причастность к этому он отрицал, говоря лишь о том, что работал у немцев шофером, но не служил в лагерях.

Его вину было очень сложно доказать: прямых подтверждений его службы на немцев не было. Однако ключевую роль на суде сыграло удостоверение на имя Демьянюка, в котором было обозначено: «откомандирован 27.3.43 в Собибор». Защита подсудимого заявляла, что карточка подделана, но доказать этого не могла. Демьянюк был осужден за пособничество убийству 28 060 заключенных концлагеря, в основном, евреев. За это он был приговорен лишь к пяти годам лишения свободы.

Как отмечают эксперты, западное правосудие с поразительным снисхождением отнеслось к этому делу. Причастный к смертям десятков тысяч людей Демьянюк не воспринимался как враг, несмотря на то, что во всем остальном мире такие зверства не имеют оправдания и сроков давности.

Мемориал Хатынь

Деревня Хатынь стала символом зверства оккупантов по отношению к мирному населению. Однако это был не единичный случай: за годы Второй мировой такая же участь постигла более 600 белорусских деревень.

В 1960-х года на месте уничтоженной деревни приняли решение возвести мемориал, который станет не только напоминанием о гибели Хатыни, но и символом всех деревень, которые разделили ее судьбу. Перед созданием памятника провели конкурс, в котором выиграл коллектив архитекторов: скульптор Сергей Селиханов, Юрий Градов, Леонид Левин и Валентин Занкович.

Сам мемориал повторяет планировку деревни, а в его центре стоит шестиметровая скульптура из бронзы, воспроизводящая трагический момент из жизни Иосифа Каминского. На месте сарая, который сожгли фашисты, располагается черная плита, а рядом с ней – братская могила погибших жителей деревни.

Всего огнем были уничтожены 26 домов. На месте каждого из них установили венцы сруба с обелиском внутри, на котором увековечены имена жителей этих домов.

Сожжение белорусской деревни стало одним из самым чудовищных военных преступлений XX века. Спустя 80 лет интерес к этой трагедии не угасает, о ней помнят не только белорусы, но и граждане всех государств бывшего Советского союза. Однако главной целью общества в наши дни должно стать одно: всеми силами стараться не допускать повторения этой истории.