Какие цели стояли перед нацпроектом «Демография» и чего в итоге удалось достичь

Почему добиться главной цели нацпроекта «Демография» не получается

В нашей стране сейчас как никогда остро стоит вопрос демографии. Порой эта тема становится предметом спекуляций и демагогии, не приводящих ни к каким подвижкам. Все дело в том, что рассматриваются лишь «симптомы», а не причины сокращения населения. Понятно, что когда общество развивается, то каждому человеку хочется жить в комфорте, и он ставит свои интересы выше, даже если на другой чаше весов находится судьба целого государства.

Мы столкнулись с проблемой, присущей любому постиндустриальному государству, – падением рождаемости. У людей сменились приоритеты. Как стимулировать семьи к рождению детей? Как помочь россиянам взять на себя смелость для важнейшего шага – завести не одного ребенка, а, допустим, двоих или троих? Для решения этой задачи в 2019 году был запущен крупный национальный проект, рассчитанный на пять лет, – «Демография».

Нацпроект о важном

Уменьшение численности коренного населения в России – большая, но гораздо более обширная проблема, чем может показаться на первый взгляд. Для ее решения с 2019 года в нашей стране действует нацпроект «Демография». Контролирует его в первую очередь Минтруд.

В паспорте национального проекта, опубликованного на сайте Правительства, сказано, что в него входят пять федеральных программ:

1) Финансовая поддержка семей при рождении детей;

2) Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования детей до трех лет;

3) Разработка и реализация программ системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения;

4) Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек;

5) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва.

Все эти федеральные программы со временем трансформировались в то, что представлено на сайте нацпроекта. Там все они указаны как «инициативы»:

1) Помощь семьям при рождении детей;

2) Содействие занятости (не только матерей);

3) Старшее поколение;

4) Общественное здоровье;

5) Спорт – норма жизни.

И если первые три «инициативы» еще имеют прямое отношение к демографии, то оставшиеся две – со скрипом. Дело в том, что, помимо нацпроекта «Демография», действует и нацпроект «Здравоохранение», в котором, казалось бы, должны быть рассмотрены аспекты здорового образа жизни, отказа от вредных привычек и многого другого. При этом оказывается, что в «Здравоохранение» были перенесены такие важные моменты, как повышение средней продолжительности жизни населения. Объективно, происходит размытие целей нацпроекта, отсутствует конкретизация.

Объясняется это в том числе тем, что «Демография» позиционируется как продолжение части приоритетных проектов направления «Здравоохранение», в том числе «Формирование ЗОЖ», который реализуется тоже с 2019 года.

Столь витиеватая система и проблемы с постановкой целей вызывают трудности с формированием отчетности правительства об исполнении нацпроекта. Все дело в том, что одного определенного отчета нет – каждое ведомство отчитывается только за свою часть, что усложняет подсчет эффективности исполнения программы. То есть условные задачи есть, однако открытых отчетов конкретно по выполненным KPI – нет.

Итак, целевые показатели, которые были заявлены среди основных:

1) увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет;

2) снижение смертности населения старше трудоспособного возраста с 38,1 на 1 тыс человек в 2017 году до 36,1 на 1 тыс человек в 2024 году;

3) повышение суммарного коэффициента рождаемости с 1,62 в 2017 году до 1,7 в 2024 году;

4) увеличение доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, с 36,8% в 2017 году до 55% в 2024 году.

На реализацию проекта планировалось направить 3,105 трлн рублей, причем львиная доля – 2,7 трлн рублей – должна была пойти на поддержку семей при рождении детей. На остальные федеральные проекты выделено значительно меньше средств. Например, на спорт – всего 150 млрд рублей за все пять лет.

Действительно, сейчас рождение детей – острая необходимость. Учитывая, в какую демографическую яму скатывалась Россия начиная с 2017 года, продолжение рода стало для государства первостепенной задачей. К 2019 официальные прирост/убыль населения стали катастрофическими. Это хорошо видно на графике: на момент начала действия нацпроекта Россия начала испытывать демографический спад после относительно неплохого роста после тяжелых 90-х и непростых нулевых.

Проект стал просто жизненно необходимым. Например, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец отмечает, что в настоящее время обстановка с демографией «просто ужасная». По ее словам, сейчас Россия вновь упала в демографическую яму.

Нетипичная ситуация и выполнимые KPI

Важно, что нацпроект составлялся в далеком 2019 году. Ни о коронавирусе, ни об СВО речи тогда не шло – никто даже не догадывался, с какими потрясениями столкнется весь мир и Россия в частности после распространения пандемии по всему земному шару.

До начала 2020 года цели, в принципе, были реалистичными. Например, переобучить не менее 40 тыс женщин в период декрета (с ребенком до трех лет) в ДФО и повысить их квалификацию. Что интересно – подобные задачи касались в первую очередь жительниц Дальневосточного федерального округа и Северного Кавказа.

Реалистичной была цель по созданию условий для осуществления трудовой деятельности матерей – в частности речь шла о том, чтобы создать больше дошкольных учреждений для детей до трех лет – вплоть до 100%-ной доступности. Правда, этого, как покажет дальнейшая практика, не получилось. Это касалось и субсидий для предпринимателей, организовавших частные детсады, и увеличения количества мест в таких учреждениях. Наконец, в современной России заговорили и о яслях. То есть женщине стало не обязательно уходить в декрет на долгий срок, пока ребенку не исполнится три года, чтобы его взяли в детский сад. Только вот речь все еще шла о том, что в ясли будут брать малышей с полутора лет.

То есть при всех раскладах многочисленные задачи было реально выполнить, если бы не одно но. В 2020 году началась пандемия коронавируса – практически все детские сады закрылись на карантин-самоизоляцию, работали только дежурные группы, рынок частных учреждений погрузился в рецессию.

Но даже если бы и не было коронавируса, статистика по местам в детсадах все равно не была такой радужной, как в прогнозах. Согласно исследованию ВШЭ, в 2020 году нехватка мест в дошкольных учреждениях была второй причиной, по которой 16% родителей не пользовались их услугами. Третьей же причиной стала банальная дороговизна даже государственных детских садов в размере 4,3% от средней зарплаты в стране –родителей, дети которых из-за этого не ходили в детсады, было 4,3% в городе и 1,8% в селе. То есть в реальности выходит, что каждый пятый ребенок из тех, кто не посещал дошкольные учреждения, не делал это чаще всего из-за того, что там нет мест или семейный бюджет не тянул стоимость таких услуг.

В итоге получалось так, что лишь 68% детей в возрасте от 3 до 7 лет посещали детские сады. Низкий ли это показатель? В целом нет. К началу позапрошлого года 315 тыс детей стояли в очереди, а еще 51,4 тыс не были обеспечены местом. При этом для детей от 1,5 до 3 лет последняя цифра была на порядок выше: 90 тыс не получили своих мест в яслях, хотя их очередь подошла.

И речь идет не только о Северо-Кавказском или Дальневосточном федеральных округах – ситуация была аналогичной примерно везде: в среднем на 100 мест приходились 102 ребенка. То есть решить проблему детсадов было достаточно легко – всего лишь построить рядом с многочисленными «муравейниками», в которых покупают квартиры молодые семьи, детские сады, что как раз и прописано в заданиях к федеральному проекту, а заодно и обучить больше педагогов.

Маткапитал, или Проблема недостаточности

Нацпроект был призван исправить ситуацию с убылью населения, однако в реальности все стало только хуже. И дело вовсе не в том, что Минтруд недостаточно стимулировал женщин рожать, а в том, что документ был принят всего за несколько месяцев до катастрофической с точки зрения экономики и здравоохранения пандемии. Отметим, что в последние пару лет ситуация начала выравниваться, но пока этого недостаточно.

Для того, чтобы динамика естественного прироста или убыли населения была не такой удручающей, а график находился в положительных значениях, нужно, чтобы женщины рожали как минимум по 2,1 ребенка. В свое время для этого был введен материнский капитал при рождении второго ребенка. Тогда, в далеком 2006 году, в демографии уже были провалы – это подметил и президент в послании Федеральному собранию. Повышение рождаемости тогда было только на третьем месте, и для этого президент предложил программу его стимулирования – меры поддержки семей и беременных женщин. Тогда Путин отметил, что важно было стимулировать рождение хотя бы второго ребенка, то есть в будущем речь должна была пойти о повышенной поддержке третьего и последующих детей.

Правда, со временем, в 2020 году, материнский капитал стали давать и за первого ребенка, а поддержка государством второго стала слишком низкой.

В итоге за последнее десятилетие средний коэффициент рождаемости (СКР, то есть среднее количество детей на женщину) значительно упал – вместо 1,707 ребенка на женщину в 2013 году спустя десятилетие только по прогнозам мы имеем 1,404 ребенка. А с момента запуска нацпроекта даже выровнять ситуацию не сильно удалось.

Примечательно, что некоторые регионы стараются помочь семьям, в которых рождаются третий и последующий ребенок. Например, в Карелии за третьего и последующих детей доплачивают сверху маткапитала 105 тыс рублей, а в Республике Коми – 150 тыс рублей. Практика эта работает не везде, а в некоторых отдельных субъектах, и при этом распространена на сельских жителей – в Хакасии матерям из маленьких сел доплачивают по 200 тыс рублей за третьего и последующих детей.

Есть и обратная практика – на Камчатке, например, отдельно к маткапиталу прилагается дополнительная выплата для женщин, родивших рано, – матерям от 19 до 24 лет там полагается 141 тыс рублей. То есть регионы быстрее начали понимать, что доплачивать нужно именно за количество детей, а не за факт их рождения – как раз это и повышает СКР.

Такую тенденцию замечает и уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец. Она отмечает, что необходимо срочно вводить прогрессивную шкалу выдачи маткапитала, когда за каждого последующего ребенка дают больше, чем за предыдущего.

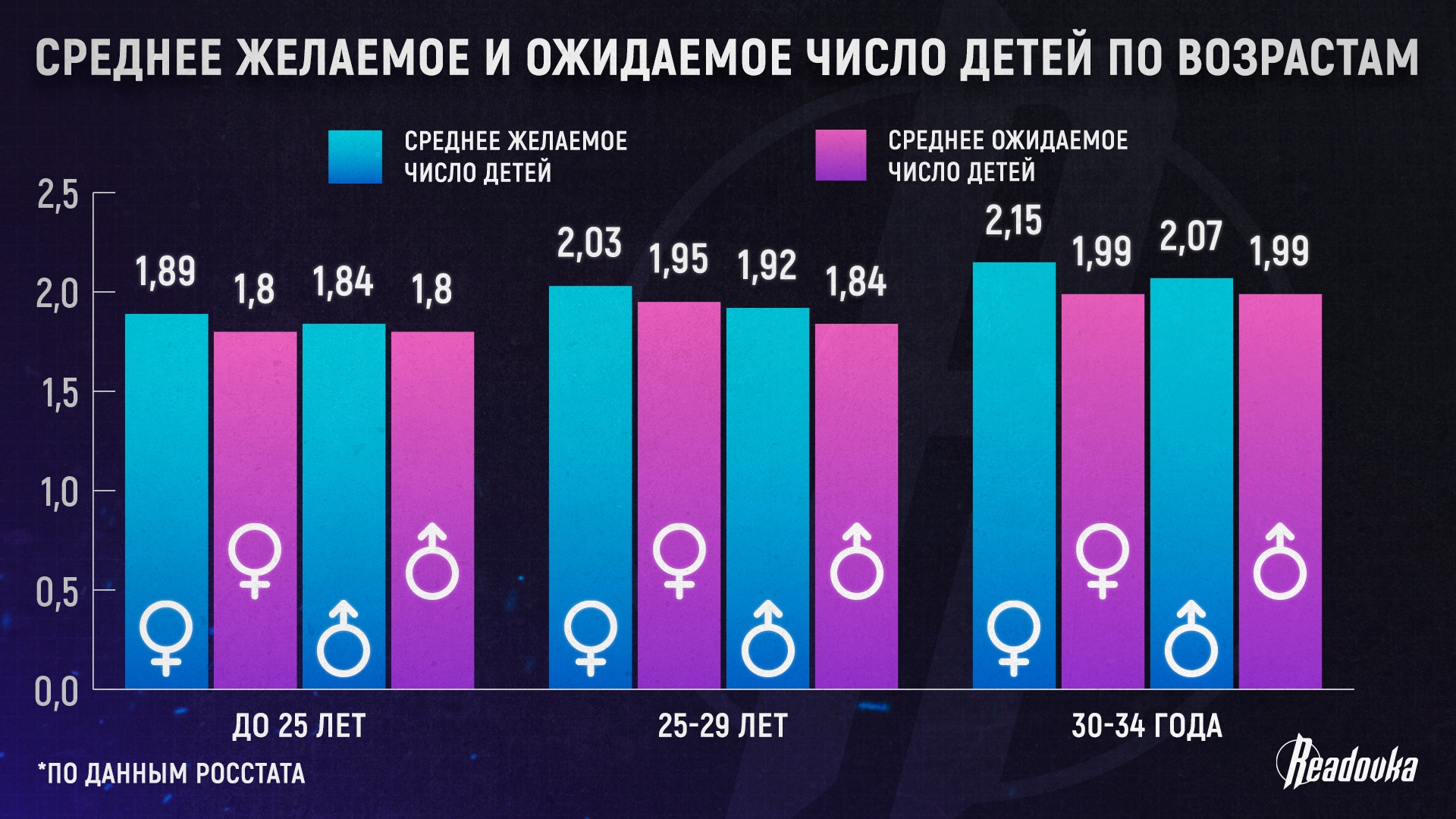

И хотя это кажется не столь важным при рассуждениях о судьбах России, очень многое упирается в то, что иметь традиционную семью с двумя-тремя детьми – дорого. Очень. Особенно это касается семей, в которых невысокий уровень достатка. Согласно социологическому опросу прошлого года, меньше 30% россиянок хотят иметь более двух детей. В частности, по данным Росстата, которые изучила Readovka, женщины оптимального детородного возраста от 20 до 35 лет в среднем хотят двух детей. Ситуация с их сверстниками-мужчинами примерно такая же.

Не в последнюю очередь именно на эти показатели влияет уровень жизни. Да, в последние 20 лет среднестатистический россиянин может позволить себе жить лучше. Образование стало доступнее, женщинам стало проще сделать карьеру. Но в итоге это влияет и на повышение среднего возраста при рождении первого ребенка. Если в 2007 году россиянки рожали первенца в среднем в районе 20-22 лет, то уже в 2017 – в 23-25 лет. В 2021 году, согласно заявлению тогдашнего замминистра труда и соцзащиты Елены Мухтияровой, этот возраст достиг 28 лет.

В целом это – среднеевропейский показатель развитого постиндустриального государства. В этом возрасте обычная россиянка уже получила образование и начала строить карьеру, поэтому с точки зрения бытовой жизни она мало что теряет, уходя в декрет на 1,5 года, но не дольше.

Чиновники с 2020 года распространили материнский капитал на первого ребенка – с кратными потерями при появлении второго. Но, к сожалению, в постиндустриальном обществе это так не работает: люди, как правило, заводят столько детей, сколько могут позволить себе с точки зрения финансов, то есть более осознанно. Об этом косвенно свидетельствует статистика по абортам – люди начали пользоваться контрацепцией, а беременности все чаще становятся запланированными.

Как раз к помощи в облегчении финансового бремени и «присоединяется» маткапитал. В настоящее время его можно потратить на ипотеку, товары для детей-инвалидов, дошкольное образование и ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет, если доход слишком низкий.

Сама стоимость материнского капитала растет и в цифрах, и по отношению к товарам бытового назначения. То есть и номинально, и реально. В номинальном выражении с 2019 года маткапитал проиндексирован чуть больше, чем на 70%, притом подгузники или молочные смеси стали доступнее на 20-30%. Одновременно с этим более серьезные покупки стали менее доступными – купить квартиру или квадратные метры в ней стало гораздо дороже и сложнее, посчитала Readovka.

Но есть и другой фактор – рождение второго ребенка. Сейчас при условии, что в семье родился второй или последующий ребенок, выплаты составляют 188 тыс руб. По подсчетам «Суверенной экономики», только первый год жизни младенца обходится его родителям в районе 203 тыс руб. На ипотеку или на улучшение жилищных условий эти деньги тоже не пустить – их слишком мало. Говорить о вкладах в образование детей тоже трудно – в месяц даже на частный детсад требуется в среднем 60 тыс в Москве, а один курс провинциального вуза стоит и того дороже.

В итоге получается, что государство на финансовом уровне несерьезно стимулирует рождение вторых и третьих детей, притом что в соответствующем нацпроекте стоят конкретные задачи – там по полочкам расписано, сколько семей и в каком году должны получить ежемесячные выплаты, сертификаты или ипотечные кредиты. И все эти KPI – более чем выполнимые. В паспорте «Демографии» были запланированы легкодостижимые задачи, но при этом упущено, пожалуй, самое важное: уровень рождаемости, сокращение численности населения и количество доступного жилья (задач, касающихся этих факторов, просто нет). Зато есть цель по информированию населения о том, почему традиционная большая семья – это здорово.

ЭКО как двигатель демографии

Существует важная задача по помощи семьям, которые хотят завести детей, но не могут – это KPI по ЭКО. Правда, на сайте нацпроекта почему-то указано, что в следующем году планируется сделать 450 тыс таких процедур, но в реальности складывается ощущение, что копирайтер просто сложил количество всех ЭКО, рассчитанных в паспорте, и выдал их за планы на следующий год. В частности, о том, что это общее число процедур, говорил и помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

В паспорте нацпроекта указано, что за счет государства в следующем году будут выполнены не менее 80 тыс ЭКО. Но даже эти цифры более чем внушительные – нередко после экстракорпорального оплодотворения рождаются двойняшки, а на процедуры не приходится тратить деньги – все этапы ЭКО оплачиваются по ОМС, нужно лишь дождаться квоты. И часто это вообще не проблема. Единственное, что не покрывает государство в случае проведения процедуры, – это донорский материал, если материал одного из родителей (или обоих сразу) не подходит.

Впрочем, есть у такой системы и недостатки – по данным Международного центра репродуктивной медицины, лишь в 35-37% случаев ЭКО становится успешным. Правда, получить квоту можно неограниченное количество раз, но не больше двух в год.

Возрастных ограничений нет, в браке состоять не обязательно. Да и женщина, если захочет ребенка, не будучи замужем, может сама подать документы на ЭКО – для этого нужен лишь донорский материал.

Популяризация такой процедуры – это важная и полезная вещь, которая поощряется со стороны государства. Это то немногое, что грамотно продумано в нацпроекте «Демография», но в случае, если реализацию проекта продлят, инициатива потребует больших вложений и большей информированности населения.

Доступное жилье – как оно поможет?

Еще один аспект, который важно обсудить, когда речь идет о демографии, – доступное жилье для семей. Действительно, перед каждым, кто планирует завести ребенка, встает вопрос: а как мы будем жить? Не ютиться же в «однушке» втроем или вчетвером?

Что по этому поводу предлагает нацпроект «Демография»? Семейную ипотеку под 6% годовых. Для этого даже предусмотрен отдельный KPI. Указывается, что к концу следующего года количество семей, имеющих двух и более детей и обратившихся за ипотекой, вырастет до 185 тыс. И да, в теории это поможет: если в семье – один ребенок, рожденный после начала 2018 года, шансов, что семья, переехав из «однушки» в «двушку», заведет еще одного, будет выше. Да и для тех, кто только хочет завести семью, нацпроект станет дополнительной приятной плюшкой – ведь гораздо спокойнее жить в своем жилье вместо съемного или родительского.

Это неплохое предложение, учитывая, что по большей части нельготная ипотека предоставляется по ставке от 9%. Но, например, ипотечный кредит для IT-специалистов дается под 5%, и возникает резонный вопрос: как так вышло, что айтишник может получить квартиру «дешевле», чем семья с двумя детьми?

И все было бы хорошо, если бы не проблема с инфраструктурой вокруг новостроек: да, по закону застройщик обязан построить школу и детсад, но в реальности в ЖК на 5 тыс квартир может оказаться очень много детей. Мест в детсадах и школах, невыгодных застройщику, может оказаться недостаточно – в итоге дефицит мест в образовательных учреждениях вырастет. А в случае постройки слишком маленькой школы может оказаться и так, что ребят придется отвозить в другой район.

Еще один момент – слишком большой первый взнос. Да, по закону для всех ипотек он установлен на уровне 20%, что значительно выше 15% по семейной ипотеке, но в случае с общими правилами кредит ничем не ограничен, кроме финансовых возможностей заемщика.

А вот семейная ипотека – ограничена, и весьма серьезно. Если семья родом из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской или Ленинградской областей, подразумевается, что кредит не превысит 12 млн рублей. Для всех остальных – 6 млн рублей.

Но в Москве такие цены, пусть даже на новостройки, кажутся смешными. Таких квартир, если мы говорим о двухкомнатных, что логично для семьи, мало, и почти все они находятся в отдалении от центра. Получается, что «льготная» ипотека недоступна большинству семей, которые претендуют на эту самую пресловутую льготу – средняя зарплата на человека в том же Санкт-Петербурге составляет всего 58 903 рублей, выяснял Петростат. То есть при условии, что в семье работают оба родителя и они будут откладывать половину месячной зарплаты, на первый взнос им придется копить 28 месяцев. А в реальности откладывать придется куда больше – ведь, напоминаем, что стоимость содержания одного ребенка обходится минимум в 97,5 тыс рублей.

Конечно, часть первого взноса может покрыть маткапитал. Но ведь получится, что семье нужно будет откуда-то получить еще как минимум 800 тыс рублей. В итоге для того, чтобы только взять ипотеку, на семьи ложится огромное долговое бремя – накопить такую сумму для них порой нереально, поэтому для первого взноса часто берут кредиты, выплаты по которым прибавляются к выплатам по ипотеке.

По словам уполномоченной по правам ребенка в Республике Татарстан Ирины Волынец, есть и другой способ избежать проблемы с жилищной поддержкой – поощрять именно многодетные семьи. Например, Волынец предлагает государству погашать проценты ипотеки при рождении третьего ребенка, а при появлении в семье четвертого и последующих малышей – погашать остаток долга целиком.

А что с работой?

Поскольку «Демографией» занимается Минтруд, было бы странно, если бы этот аспект не рассматривался в паспорте проекта. Действительно, в настоящее время работники нужны и важны, и выдергивать женщин, коих в нашей стране 50%, если учитывать людей детородного возраста, из рабочего процесса, а, следовательно, и из экономики, минимум на три года – крайне невыгодно государству.

Другой момент состоит в том, что каждый рожденный ребенок, хоть и потратит деньги государства во время своего становления и взросления, в конце концов станет самостоятельным человеком и устроится на работу.

Положительную динамику, впрочем, отмечает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, который рассказал Readovka, что отношение к центрам занятости изменилось, а в рамках нацпроекта можно получить квалификацию в том числе дистанционно. То есть центры занятости перестали работать исключительно ради отчетов – теперь там можно встретиться и с работодателем, и получить полноценное образование.

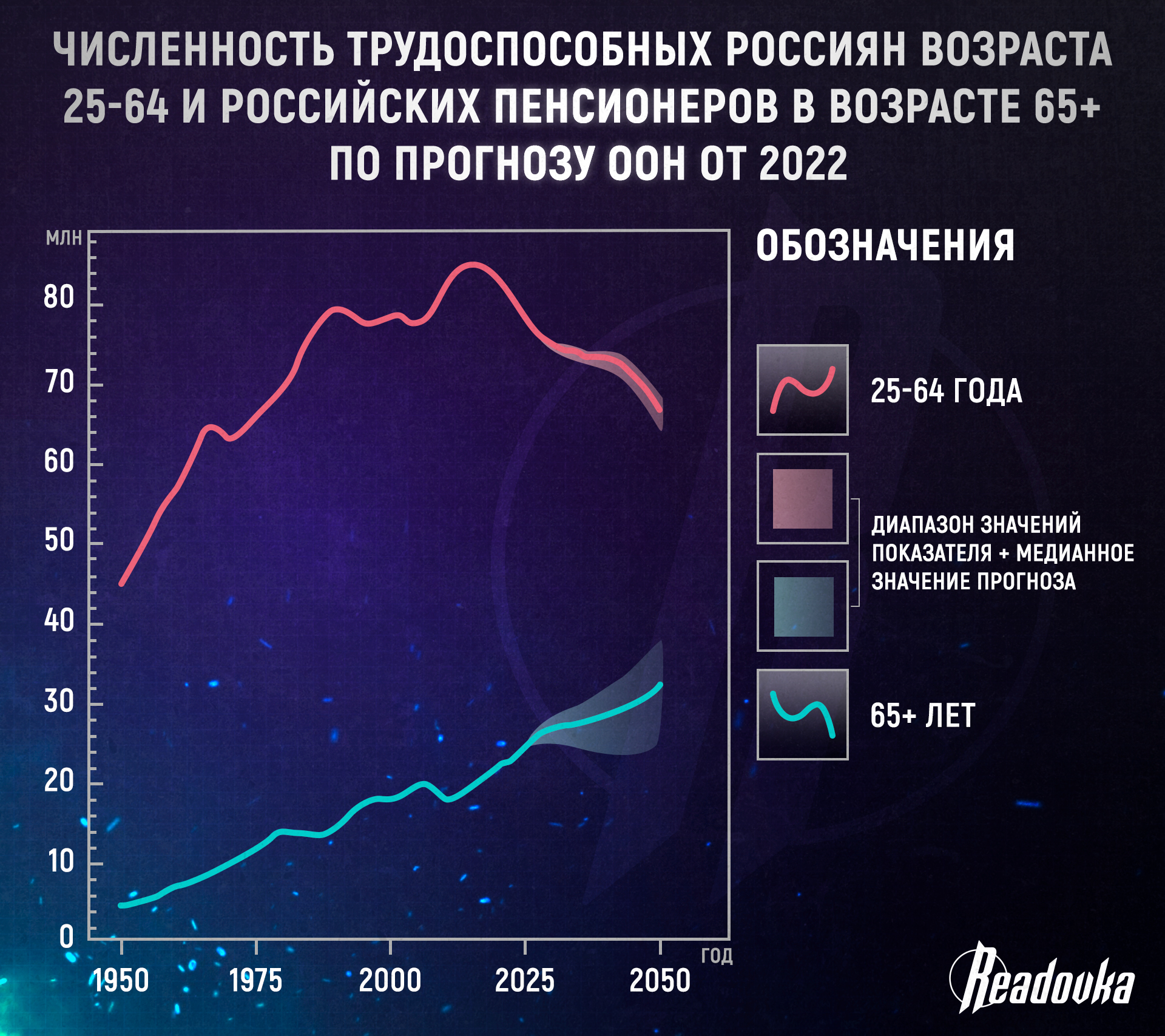

Но цифры, откровенно говоря, неутешительны. Из-за падающей СКР, по данным ООН, может получиться так, что к 2050 году число россиян в возрасте 25-64 лет значительно сократится – с 80 до 67 млн человек.

В итоге проблему можно решить радикальным образом – завозить мигрантов, занимающих нишу рабочих специальностей, в которых не нужно обладать высшим образованием. Следовательно, на приезжих не надо тратить титанические усилия и деньги, что мы и наблюдаем сейчас. По словам Нилова, так решают проблему некоторые регионы, в которых не хватает рабочих рук. При этом работодатели, по словам Нилова, и сами идут на откровенные перегибы – завоз мигрантов туда, где, казалось бы, нет недостатка рабочих рук. Оказывается, что некоторые работодатели не готовы платить россиянам столько, сколько они просят и «недостаточно подготовлены» для такой работы.

В то же время существуют откровенные перегибы – например, когда в Тольятти на завод АвтоВАЗ наняли 500 граждан Узбекистана, чтобы собирать отечественные Lada. И это при том, что в соседних Ульяновской и Саратовской областях фиксируется немаленький уровень безработицы.

Является ли выходом такое решение? Скорее нет, чем да. Мигранты из Средней Азии, приезжая в Россию, привозят с собой свои нормы и понятия, писала «Объясняет Readovka».

Это отмечает и Ирина Волынец. Так, она сказала Readovka, что мигранты должны не просто получить российское гражданство, но и ассимилироваться в нашей стране, приобщиться к культуре и учить своих детей русскому языку с рождения. Как вариант решения проблемы – экзамен на знание русского языка должен стать не просто формальностью.

Возможно, ситуацию могло исправить внесение в нацпроект «Демография» возвращение соотечественников – такая программа действительно есть, но работает она со сбоями. Доля русских выходцев из Казахстана и других бывших республик СССР, получивших гражданство за последние годы, ниже доли тех же мигрантов из Средней Азии, представляющих национальное большинство в этих республиках.

За рубежом, писала «Суверенная экономика», наших сограждан – много, если не сказать «полно». Почему бы не стимулировать их возвращаться назад? Как ни крути, они – носители той же культуры, веры, и, главное, социальных норм. Вряд ли русский парень будет осуждать девушек, в жаркое время года надевших шорты. Вероятно, было бы гораздо полезнее ввести так называемую «карту русского» (по аналогии с «картой поляка»), по которой у наших соотечественников будет много прав, имеющихся у гражданина РФ.

Учиться, учиться и еще раз учиться

В свою очередь, нацпроект «Демография» вводит важный и действительно нужный инструмент – программу переобучения, которой могут воспользоваться не только матери, но и молодые специалисты или пенсионеры, для которых на рынке просто нет работы.

Действительно, вместо диплома экономиста и юриста, который, возможно, был получен просто потому, что «он есть у всех», у людей появляется реальная возможность получить рабочую профессию. А уже она может помочь и при открытии собственного предприятия МСП, что в свою очередь подстегнет экономику.

Так, программа переобучения в паспорте нацпроекта рассчитана на 50 тыс женщин, которые находятся в декрете в Дальневосточном ФО, что очень и очень прилично. Если распространять эту инициативу на все федеральные округа РФ – получится 400 тыс женщин, которые прошли программу переподготовки и будут востребованы в своей сфере. Вопрос только в том, когда это произойдет.

Остается непонятным, почему в паспорте «Демографии» не учтены интересы женщин, проживающих вне Дальневосточного ФО, и отсутствуют четко прописанные специальности.

Впрочем, на сайте нацпроекта указано, что переобучиться могут многие слои населения – и отдельно хочется отметить позитивную тенденцию учета жителей новых субъектов: после возвращения в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей их граждане могут получить профессию и работать вбелую.

Более того, на сайте указано, что образовательные программы отвечают на запросы рынка – это тоже положительная тенденция, поскольку высшее образование сильно переоценено, а России нужны рабочие профессии и грамотные специалисты, получившие не просто «корочку», но знания.

Отдельно хочется отметить и положительную тенденцию для старшего возраста – часто людям предпенсионных лет тяжело трудоустроиться из-за страхов работодателя, что человек будет медленнее реагировать и работать хуже. Но специалисты со стажем 20+ лет обладают огромным опытом – как жизненным, так и профессиональным. И хотя программа переобучения подразумевает получение новой специальности, в реальности эти люди находят связи между разными видами деятельности и запросто адаптируются. Согласно заявлению на сайте нацпроекта, в этом году новые знания должны получить 345 тыс человек. И это – хорошая и важная цель.

Старшее поколение

Да, в нацпроекте «Демография» учтены интересы и старшего поколения. В частности, среди задач нацпроекта «Демография» на одном из первых мест стоит продолжительность здоровой жизни – 67 лет, что должно стать целью государства.

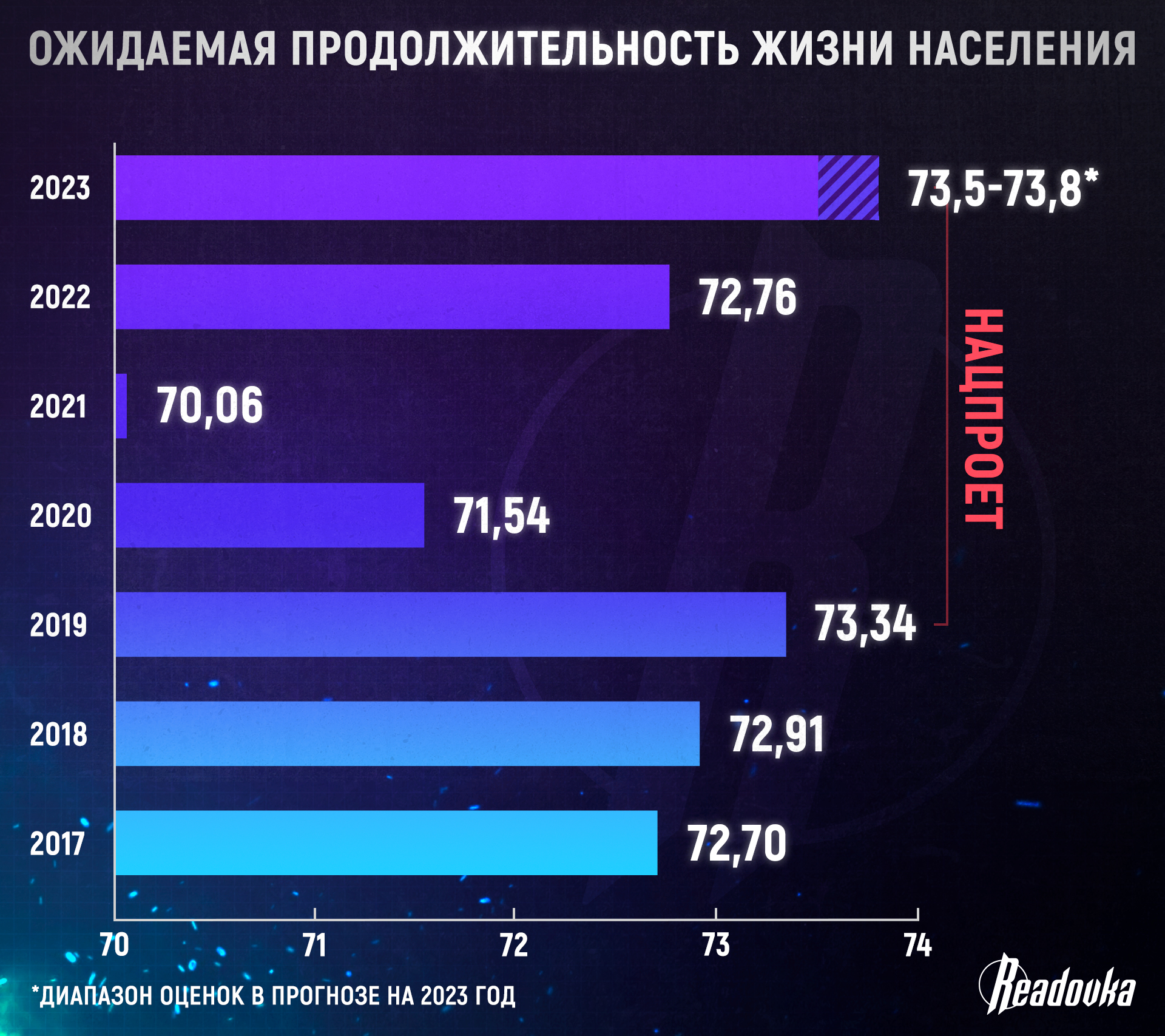

Но такого показателя невозможно добиться без повышения средней продолжительности жизни – а она на старте нацпроекта была на уровне 73,3 лет. А потом началась пандемия коронавируса. В итоге в 2020-2021 годах цифры сильно просели, но теперь начали выравниваться.

Правда, стоит отметить, что сами показатели средней продолжительности жизни рассматриваются в другом нацпроекте – «Здоровье». Почему, если это имеет гораздо большее отношение к демографии, а паспорта составлялись одновременно, – загадка.

Получается, что нацпроект, помимо утверждения маткапиталов и стимулов для рождения ребенка, поднимает важный вопрос, который не сразу приходит на ум, когда речь заходит о детях: а что будет с тем поколением, которое сейчас призвано двигать страну вперед, в будущее? Позаботится ли о них государство, когда человек, который жизнь положил на свое, а значит, и России, процветание, уйдет на пенсию?

Общественное здоровье

Особняком стоит и другой федеральный проект – «Общественное здоровье», в рамках которого предполагается культивировать ЗОЖ среди россиян. С одной стороны, логично, что демография – это не только о том, как увеличить население страны, но и о том, как сделать его здоровым.

Другое дело, что, опять же, действует нацпроект «Здравоохранение», которому впору бы заняться формированием здоровых привычек у населения – отказом от алкоголя и курения.

Ведь розничная подушевая продажа алкоголя в России растет в последние четыре года, если исключить из перечня такой продукции вино. В среднем каждый россиянин выпил в прошлом году 6,8 л крепкого алкоголя против 6,1 л в 2018 году, а пивной продукции – 52,2 л против 50 л в 2018 году.

Что касается табака, то курить в России меньше не стали. Косвенно указывает на это как минимум статистика ВЦИОМ – она наглядно свидетельствует о том, что потребление сигарет не сильно упало. При этом появились и альтернативные виды курения – те же вейпы, которые в статистике пока не учитываются.

Употребление табака и алкоголя – действительно печальное явление и бич целых поколений россиян. Ведь для нас праздник часто сопровождается застольем, где нередко есть алкоголь, и даже просмотр футбольных матчей в спортбарах обязательно сопровождается пивом. И все это приносит огромные доходы владельцам таких заведений.

К счастью, реклама алкогольной и табачной продукции сейчас запрещена. Но в нацпроекте «Демография» пропаганда ЗОЖ и отказа от вредных привычек превращается в сухие цифры сюжетов по ТВ и материалов в прессе – конкретная стратегия не прописана.

А ведь проблема нездорового образа жизни – гораздо более глубокая и кроется в нашем менталитете. При этом среди подростков все еще модно курить.

Что касается взрослых – они выросли на фильмах, романах, сериалах, где курение – норма. Как, впрочем, и алкоголь: еще раз, у нас на уровне менталитета выпивка означает праздник, даже несмотря на негативные последствия для здоровья. И это – удручает, ведь пропаганда ЗОЖ – это не только социальная реклама. Да и она не должна быть пропагандой как таковой, а скорее – мягкой силой, где соцтехнолог не давит на человека, а применяет метод ненавязчивого и скорее даже дружеского убеждения. Такая пропаганда должна формировать новые паттерны поведения, согласно которым не пить на Новый Год даже шампанское – круто, не курить – замечательно, правильное питание – это вовсе не привилегия богатых россиян, а доступная всем норма жизни.

То же самое касается и спорта – в KPI нацпроекта указано, что доля россиян, занимающихся спортом, должна вырасти до 55% в следующем году с 36,8% в 2017. И здесь можно сказать, что в целом с поставленной задачей Минспорта, отвечающее за субпроект «Спорт – норма жизни», справляется. Согласно отчету за прошлый год, доля россиян, систематически занимающихся спортом, составляет 52,95%, что на самом деле – внушительный показатель.

Здесь не в последнюю очередь играет роль культурная установка – здоровое и красивое тело это как минимум модно. Другое дело, что все еще не существует отдельного нацпроекта, посвященного спорту, поэтому то, что не относится к росту популяции России, все еще не вынесено в отдельную программу. То есть интерес к любительскому спорту растет, а вот конкретных целей, помимо строительства новых объектов, все еще нет.

Да и спортивные секции, возможно, стоит распространить и на взрослых. Детский спорт сейчас популяризируется, но взрослых, занимающихся им платно, – достаточно. Желание тренироваться значительно выросло бы, если бы это было не только модно, но и дешево. Ведь то же плавание, та же аэробика, которыми не заняться в условиях, когда на улице большую часть года температуры опускаются ниже 18 градусов по Цельсию, пользуются успехом у старшего поколения.

Резюмируя, отметим, что при составлении паспорта нацпроекта и распределении финансирования Правительство РФ сделало упор на поддержку демографии. При этом остаются вопросы относительно здоровья и спорта – с одной стороны, эти сферы общественной жизни неотделимы от роста здоровой популяции, а с другой – как будто отвлекают внимание от самого важного: если Россия не хочет вымирать, то семьям нужно заводить детей, и чем больше – тем лучше.

Есть важный момент: не стоит забывать, что за цифрами KPI и коэффициентами рождаемости, убыли населения и так далее стоят живые люди. Поэтому при реализации того или иного пункта плана не стоит заниматься формализмом.

В то же время, несмотря на конкретику в одном федеральном проекте, входящем в нацпроект, в другом, например в «Укреплении общественного здоровья», она отсутствует. Так, в его паспорте нет информации о том, какой процент курящих и регулярно употребляющих алкоголь россиян должен остаться в стране по итогам исполнения нацпроекта.

При этом сам по себе нацпроект реагирует на стремительно меняющуюся действительность, но не все изменения учтены официально. Например, на сайте в программе переподготовки специалистов принимаются во внимание жители новых субъектов, тогда как в паспорте о них нет ни слова.

Несмотря на это, Госсовет РФ относительно недавно попросил президента продлить действие нацпроекта «Демография» до 2030 года, поскольку регионы отмечают его эффективность. Остается лишь надеяться, что в следующих итерациях будут учтены некоторые недостатки программы, а паспорт проекта будет редактироваться, желательно из года в год – чтобы оставаться гибким и опираться на постоянно меняющиеся реалии жизни.