Конфликт на Украине: часть экономической войны между «Молодым Востоком» и «Коллективным Западом»?

В частности, Китая и США

В 1991 году после распада СССР закончилась «Холодная война» и мир на несколько десятилетий стал однополярным. На первом этапе доминирование США в мире было не только политическим, но, в первую очередь, экономическим. И потеря политического господства могла стать результатом ухода американской экономики с лидирующих позиций. Постепенно США и страны ЕС начали уступать, в первую очередь, Китаю. Но отставание происходило и от других стран Востока: от своеобразной по её экономическому пути Индии, от производственных «тигров» Восточной Азии и нефтяных «монархий» арабских стран. В 2000-х об этом говорили эксперты, в 2010-х это стало главным общественным страхом на Западе, а начале 2020-х решить этот вопрос без конфликта было уже нельзя. Запад обладал серьёзным военным превосходством, но классическая «горячая» война грозила ядерной катастрофой. Поэтому был выбран способ приоритетно экономической войны. И события на Украине стали «красной чертой», когда экономическая война из частично скрытой превратилась в абсолютно явную, став признанием того, что «Коллективный Запад» не может иначе хоть как-то сдерживать «Молодой Восток».

Мировой экономический центр начал смещаться в сторону стран Азии уже с конца 80-х и начала 90-х. Пионером стала более понятная для европейцев в широком смысле Япония, которая стала первой азиатской индустриальной держаной ещё в начале XX века, и пугала западные умы экономической экспансией, особенно в сфере робототехники, электроники и автостроения ещё в 70-е (вспомните фильм «Робокоп-2»). Как экономический центр в то же время о себе заявил Сингапур, который стал первым местом, где был проведён эксперимент по переносу производств из Европы и США в Азию с её дешёвой рабочей силой.

Ирония судьбы состояла в том, что большинство стран Азии начали свой путь к экономическому успеху (и скоро, как видим, к гегемонии) при поддержке США. Сначала американцы «создали» экономику Южной Кореи и Тайваня в противовес Северной Корее и КНР, а потом сами же создали условия для экономического рывка Китая, потому, что госсекретарь США Генри Киссинджер в конце 60-х – начале 70-х хотел стравить КНР и СССР. Ему это удалость, но в обмен ещё Мао Цзэдун попросил экономические преференции, которые смог всецело реализовать Дэн Сяопин после либерализации 80-х годов. Тут принцип переноса производственных сил с Запада на Восток был реализован в самом известном, массовом и каноническом его виде. В те же годы столицы нефтяных держав Персидского залива начинают постепенно превращаться из стойбищ скотоводов и деревень ловцов жемчуга в те «Чудеса Света» среди пустыни, которыми они являются сегодня.

Сначала азиаты довольствовались ролью либо «чернорабочих» (Китай, Южная Корея), либо «дикарей», которым западные нефтяники дают деньги «на карманные расходы» (Саудовская Аравия, ОАЭ). Но ситуация менялась и азиатские страны выходили на первую роль. Это касается и финансовых, и производственных, и экономических центров принятия решений. В Азии появились элитарные финансовые центры (Сингапур, Гонконг, Дубай), где не работают «ручками», а Южная Корея и Тайвань всё больше берут на себя только высокотехнологичное производство. Традиционное «черновое» производство перетекает в страны «второго эшелона»: Индонезию, Вьетнам, Пакистан. А в Китае (а скоро такая ситуация будет и в Индии) есть всё от элитных бирж и банков, современнейших аэропортов и вокзалов до ручных швейных мастерских, которые ещё остаются в стране и которые были широко известны в 90-х года. И это позволяет Китаю быть в значительной степени самодостаточным в экономических вопросах.

В Европе и США всё двигалось в обратную сторону. Из «мастерской мира» Запад превращался в регион проживания «экономических иждивенцев». Происходила реиндустриализация, и в поисках прибыли хозяева западных компаний переносили предприятия в ту же Азию в погоне за рабской рабочей силой. «Рабочий класс» в Европе больше не хотела работать, а желал жить за пособие. Это не способствовало ни экономическому росту, ни научно-техническому прогрессу. Запад сохранял определённый накопленный высокий уровень технологий, был важным финансовым центром (про доллар надо поговорить отдельно), где аккумулировались средства, заработанные трудом и ресурсами азиатов, а также имел самые большие вооружённые силы (базирующиеся на военном бюджете США). Этим пытались сохранить контроль, но надежда была напрасной.

За экономическим доминированием в Азию пришло и желание политической власти в мире. И Азия быстро стала и новым центром глобального мирового порядка, серьезно уменьшив роль Запада. Политической самостоятельности начали хотеть не только всегда самостоятельные Китай и Индия, но и ранее послушные Западу Саудовская Аравия и ОАЭ. А пока «послушные» Южная Корея и Япония могут «повернуться к лесу задом» И основания для этого есть. За последние десятилетия на страны Азии пришлась львиная доля мирового экономического роста. Так, в сравнении с 1990 году ВВП Китая выросло на 9185%, Индии на 856%, Южной Кореи на 626%, Индонезии на 591%, Саудовской Аравии на 313%. При этом, экономика США выросла на 350%, Германии на 393%, Франции на 307%, Италии на 237%. Данные очень ярко показывают, чем были страны Азии во время распада СССР, и чем являются в сравнении со странами Запада сейчас.

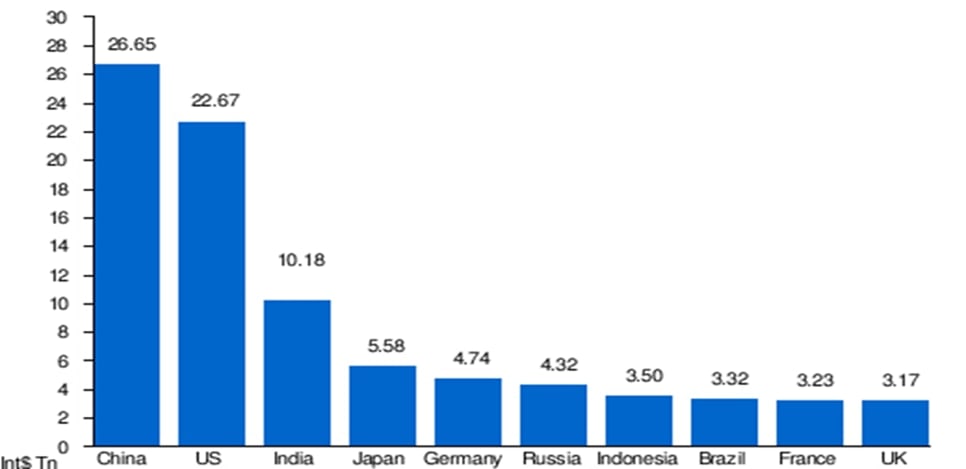

Крупнейшие экономики мира (ВВП по ППС, 2021 год, данные МВФ)

Важен и менталитет превращения стран Азии из неразвитых в развитые. Большинство этих стран, и исламские и восточноазиатские, реализовали при переходе японскую концепцию, которая предполагает совмещение вестернизации с её прогрессом и традиционализмом и патриотизмом. Миллиарды азиатов (а образованных людей там в общем значении уже в десятки раз больше чем в Европе и США) в последние 15-20 лет росли в обстановке геополитической стабильности, видели стремительно растущее процветание своих стран. Они могут признавать преимущества Запада в некоторых вопросах, но они не представляют это как либеральный каргокульт. Именно это божественное иррациональное преклонение когда-то погубило СССР. Но это не возможно в условиях азиатского патриотизма. Тем более, что их мир – не мир западного господства, а мир азиатского восхождения.

И Россия, хоть она и прошла свой своеобразный путь, и является часть европейской христианской (но не современно либеральной) цивилизации, тоже является частью этого мира и может углублять в него свою интеграцию. Ведь и современный мир Азии тоже стал более «европейским» в лучшем смысле этого слова. С точки же зрения географии и логистики, Россия это Азия даже посмотрев на карту. 77% территории РФ расположены в Азии.

И главными конкурирующим с США и ЕС странами стали страны Юго-Восточной Азии. Бурное развитие стран Юго-Восточной Азии неоспоримо. Здесь сосредоточена огромная часть мировой торговли. Здесь не только копируются европейские и американские технологии, как было в 90-е или 200-е, но и разрабатываются новые собственные технологии. Именно страны этого региона первыми вступили с Западом не только в экономический конфликт, но и в начальный политический. И это показало поведение по введению санкций против России.

Не ввели санкции против России – Китай, Индия, Россия, Индонезия, Бразилия (1, 3, 7, 8 экономики мира). Все эти страны из Юго-Восточной Азии. Ввели санкции против России – США, Япония, Германия, Франция, Великобритания (2, 4, 5, 9, 10 экономики мира), где не из Европы и Америки только одна Япония.

Роль Китая: локомотив прогресса и главная мишень экономической войны Запада

Разумеется, когда речь идет о «Молодом Востоке», в первую очередь все вспоминают полуторамиллиардный Китай. Китай сейчас – вторая экономика мира по номинальному валовому внутреннему продукту (ВВП), но первая по более важному показателю – по ВВП по паритету покупательной способности. Причем, опередил Китай США по этому параметру уже достаточно давно, еще в 2014 году. Именно Китай из-за этого всех стран Азии вызывает наибольшие опасения у американцев. С такой мощью Китай очень быстро стал и главным политическим противников США, против которого направлена экономическая война Запада.

Китай уже дважды попадал под западные санкции. Так, в далёком 1989 году США и их союзники после событий на пекинской площади Тяньаньмэнь 3-4 июня попытались ввести международные санкции против Китая. Чтобы нейтрализовать влияние этих санкций, Китай принял ряд контрмер — политических, экономических, дипломатических, призванных предотвратить развитие событий в нежелательном для Китая ключе. Эти меры сводились к диверсификации отношений с другими странам и минимизации экономических отношений с США. В итоге в течение нескольких лет основные санкции, наложенные на Китай, были сняты, так как оказались неэффективны.

Вторая «санкционная» битва произошла уже в рамках текущей экономической войны. Она стала показателем того, что США уже не могли делать вид, что не боятся Китая, но, одновременно, что санкции против Китая принесут им гораздо меньше пользы, чем в 1989 году, но на порядок больше вреда. В 2017 году торговый оборот между США и КНР составлял 710,4 млрд. долларов, включая экспорт из США — 187,5 млрд. долларов, импорт в США — 522,9 млрд. долларов. Таким образом, торговый дефицит США с Китаем составлял 335,4 млрд. долларов, то не сулило удачности санкций.

Однако, президент США Дональд Трамп начал вводить пошлины и ограничения для разных китайских компаний и экспортируемых товаров. Самой известной, и, наверное, самой действенной мерой стало отстранение компании Huawei от любых сделок по слияниям и поглощениям в США, а также наложил санкции на крупнейшего производителя микросхем в КНР — компанию SMIC, лишив его оборудования, технологий и возможности продавать полупроводники американским компаниям. Китай действительно испытывает определённые трудности с производством микросхем, и это одна из главных, после исторической, причин стремления КНР присоединить Тайвань, один из основных мировых производителей данной продукции. В остальном, как и предполагалось, санкции оказались неэффективны, а ответные ограничения Китая для экономики США – достаточно болезненны. Переговоры об отмене продолжаются до сих пор. США в обмен на отмену своего пакета санкций предлагают неисполнимые экономические и геополитические условия для КНР, и потому отмены санкций не предвидится. Да и Китаю это не нужно, а американская сторона, видимо, до сих пор находится в представлении, что они короли мира и все должны на них молиться и впадать в уныние от их «санкций». Это давно не так.

Как крупнейший производственный центр мира Китай известен уже с 2000-х. Но далее Китай начал стремиться занять более привлекательные ниши, о которых мы говорили выше: финансовую и высокотехнологичную. Например, один из крупнейших финансовых и биржевых центров мира – теперь Гонконг. Еще до 1998 года Гонконг был британской колонией – теперь же он принадлежит Китаю и входит в состав «триады» мировых биржевых центров, наряду с Нью-Йорком и Лондоном. Став китайским, Гонконг «сожрал» за эти 20 лет конкурентов на азиатском финансовом рынке – находящиеся в зоне влияния США и ЕС Токио и Сингапур, и это заслуга именно протектората правительства КНР. Несмотря на то, что у жителей Гонконга за более чем 100 лет жизни под британским владычеством сложился особый менталитет, западным агентам влияния не удалось заставить в результате протестов в Гонконге в 2019-2020 году вывести регион из под контроля Китая. На каждого одного недовольного находилось двое сторонников экономической стабильность и общекитайского суверенитета.

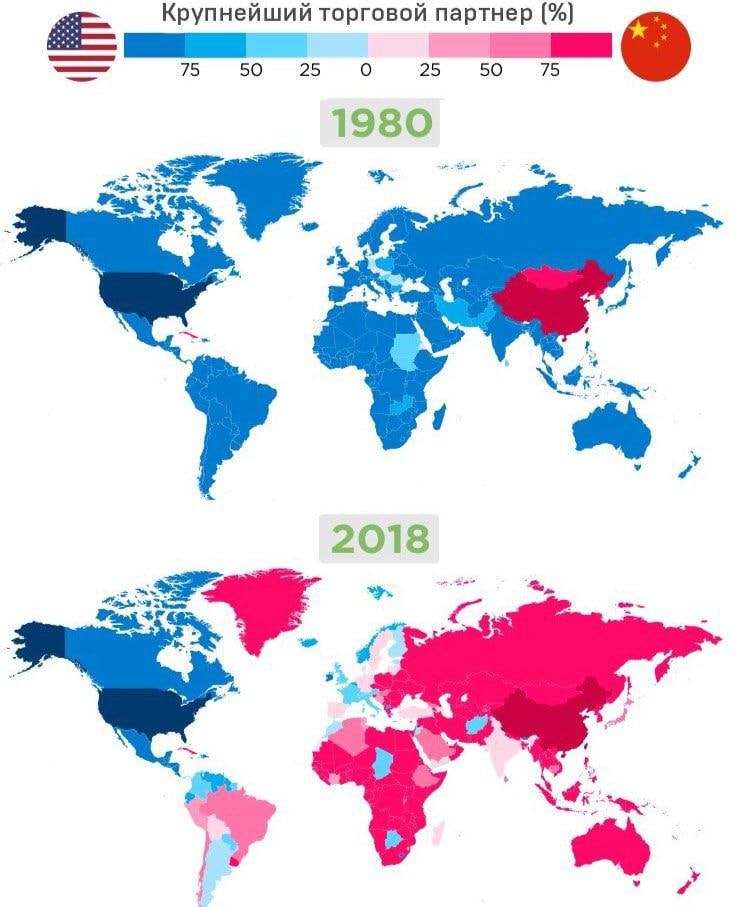

На долю Китая сейчас приходится около 14% мирового экспорта (у США – только 9%). С 1980 Китай совершил огромный рывок, отвоевав у США на «холодной экономической войне» большую часть стран мира. Беспокойство США легко можно понять по карте ниже:

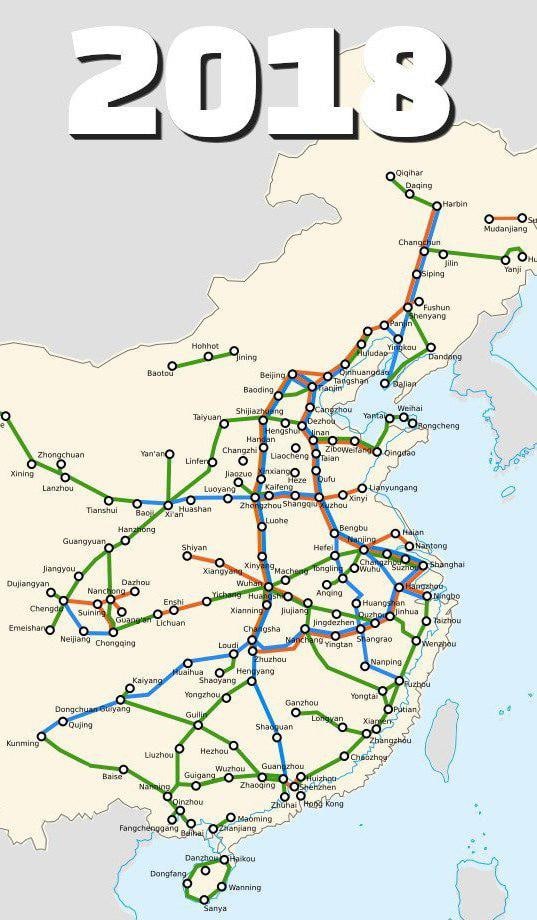

Китай, который сам становился «жертвой» санкций Запада, играет огромную роль в преодолении последствий новой экономической войны Запада с Россией для нашей страны. Китай граничит с Россией, и поэтому грузы из страны в страну можно доставлять не только морем, но и железнодорожным транспортом.

В Китае десятки компаний мирового уровня. Даже если касаться морских перевозок, то Китаю принадлежит одна из крупнейших компаний-операторов морских перевозок – COSCO (China Ocean Shipping Company), которая управляет более чем 800 судами общим дедвейтом 30 млн. тонн, из которых 480 занимаются контейнерными перевозками. Это важный фактор, дающий возможность для обоюдной торговли, учитывая, что две другие входящие в первую тройку мировых контейнерных операторов компании – датская Maersk и швейцарская MSC – присоединились к санкциям против России. Кроме того, COSCO – лидер мирового флота по перевозкам насыпных и навалочных грузов.

Китаю принадлежит также одна из крупнейших платежных систем в мире – UnionPay, охват которой уже больше, чем у VISA и MasterCard. Карты этой системы принимаются в 180 странах мира. Китайская экономика современная и высокотехнологичная во всех отношениях, в том числе в транспортном отношении: Китай мировой лидер по числу городских систем метрополитенов – их существует 44 и ещё 11 строятся или планируются.

Россия всё ближе к Востоку, чем к Западу

Разворот России в направлении азиатского континента идет давно и начался далеко не вчера. Это касается и внешней торговли, и различных программ по освоению и развитию российского Дальнего Востока. Сейчас внешние обстоятельства резко ускоряют этот процесс. Разумеется, и тут Китай главный наш партнёр.

«За последние годы объем торговли с азиатским рынком неуклонно рос, мы активно выстраивали торговые связи с Китаем, Вьетнамом, Малайзией, Таиландом и Филиппинами. Поэтому в текущих реалиях, когда будет необходима более существенная переориентация торговых потоков с запада на восток, я вижу перспективным наращивание объемов взаимовыгодного сотрудничества», – сказал первый зампред комитета по экономической политике ГД РФ Денис Кравченко.

Товарооборот между Россией и Китаем в 2021 году составил рекордные 147 млрд. долларов в год. Это меньше, чем объем торговли Китая со странами Евросоюза и, тем более, США, но тенденция налицо: товарооборот Россия – Китай и Китай – Россия бурно растет. Для сравнения, в «допандемийном» 2019 году он составлял $111 млрд.

Товарооборот с Китаем и сейчас огромен. Есть очень простое бытовое понимание экономической связи с Китаем – её можно увидеть и ощутить на ощупь. Нужно понимать, что те кроссовки, что мы носим, одежда, телевизор, смартофон, планшет или ноутбук – все это с огромной долей вероятности пошито или изготовлено в Китае. Возможно – не в Китае, а в Малайзии, Индонезии или Вьетнаме. Но не в Англии. Не в Италии. И не в США.

В условиях, когда Китай не только не поддержал вводимые санкции, но и заявляет о готовности расширять сотрудничество, товарооборот и капиталооборот между странами будет расти в геометрической прогрессии. Возможны и валютные преобразования. Российские аналитики уже начали придавать юаню, китайской валюте, статус «защитной валюты», которая заменит кого-то в паре доллар/евро (или частично обе). Банк ВТБ, к примеру, уже предлагает открывать вклады в китайской валюте.

Экономическая война с Россией: «Молодой Восток» демонстрирует своё новое отношение к «Коллективному Западу»

Восприятие российско-украинского конфликта в Азии абсолютно другое, чем на Западе, даже в чисто психологическом аспекте Оно нейтральное или благожелательное для России. Несмотря на обширные торговые и экономические связи с США и Европой, азиатские государства в подавляющем большинстве не принимают идею политического доминирования Запада.

Всего азиатский макрорегион насчитывает 53 страны (считая частично признанные государства), в которых живет около 4,7 млрд. человек. Это примерно 63% населения Земли. Из 53 стран поддержали санкции против России только 4. За исключением стран, политически напрямую зависимых от США (Япония, Южная Корея, Сингапур и непризнанный Россией Тайвань), остальные государства азиатского региона призывы США к санкциям против России не поддержали.

В первую очередь, разумеется, интересна позиция Китая. Пока все высказывания его официальных лиц – пророссийские и антиамериканские. Например, последнее: «Именно действия возглавляемой Вашингтоном НАТО довели Москву и Киев до предела, игнорируя свои обязанности. Это попытка подавить Россию и Китай для сохранения американской гегемонии», – сказал высокопоставленный сотрудник китайского МИД Чжао Лицзянь. Ранее он же заявил, что наличие биологических лабораторий США на Украине вызывает у Китая большую озабоченность.

Например, Китайская англоязычная газета Global Times (которая входит в единый холдинг с главным информационным органом властей Китая «Женьминь Жибао») освещает события на Украине исключительно с пророссийской и антиамериканской точки зрения. Например, статья, вышедшая 7 марта, называется «Расследование Global Times: доказательства свидетельствуют, что США вероятно поддерживали неонацистский батальон «Азов».

Американский телеканал CNN, фактически рупор демократической партии США, отметил, что каналы национального телевидения Китая CCTV сейчас похожи на российские. Ведущие китайского телевидения называют ситуацию на Украине специальной военной операцией, в его сюжетах – претензии Москвы к Киеву и его западным союзникам, а также рассказы об успехах российских войск.

Китай не присоединился к западным санкциям против России и готов развивать с Россией экономическое сотрудничество. Такую же позицию относительно России занимает практически вся Азия. Это касается как государств исламского мира, так и практически всех «азиатских тигров» – бурно развивающихся стран Юго-Восточной Азии. Не поддержала санкции Турция. Если сравнивать по объему экономики (ВВП по ППС) Турцию с какой-нибудь страной западного мира, то можно сопоставить с Италией или Канадой. ВВП Турции даже больше, чем у этих стран.

Не поддержали санкции и ОАЭ и Саудовская Аравия (главы этих государств отказались от телефонных переговоров с Джо Байденом). Стоит отметить, что эти страны уже несколько лет подвергались шантажу со стороны США, и их решение сблизится с Китаем и Россией не было спонтанным. Малайзия тоже заявила, что не будет вводить санкции. Пакистан не просто воздержался во время голосования в ООН по антироссийской резолюции, но и в открытую выразил осуждение главам сразу 22 дипмиссий в Исламабаде, которые пытались заставить Пакистан голосовать против РФ. Воздержался от санкций, сохранив возможность работать и торговать с Россией, и совершенно прозападный, но при этом достаточно независимый в принятии решений Израиль, чьи отношения с США с каждым годом становятся все более прагматичными, что заслуживает отдельной статьи.

Индия не просто отказалась вводить санкции, но и начала изучать возможность открытия торговых счетов с Россией в индийских рупиях вместо долларов или евро. Вероятно, не все это знают, но роль Индии в мировой экономике на данный момент выше, чем у Японии и Германии вместе взятых. ВВП Индии, по данным Всемирного Банка (World Bank) – 9,9 трлн. долларов. У Японии 5,2 трлн. долларов, а у Германии — 4,4 трлн. долларов.

Индонезия отказалась вводить санкции против России с формулировкой «Мы не будем слепо повторять шаги, предпринятой другой страной». Они могут себе это позволить: ВВП Индонезии сейчас больше, чем ВВП по ППС Франции или Великобритании.

Американский доллар – одна из первых потенциальных жертв «войны»

Крупнейшие азиатские страны рассматривают конфликт между Россией и Украиной, как «окно возможностей», которое позволит им самим уменьшить роль гегемонии Запада в их собственном регионе.

Это касается и отказа от доллара США, как от мирового платежного средства. Заморозка части золотовалютных резервов России, номинированных в долларах и евро, поставила перед азиатскими странами сразу два вопроса – можно ли считать собственные золотовалютные резервы, номинированные в долларах, надежными, и как торговать, не используя доллар?

Как отмечают аналитики, Китай давно следует курсу на дедолларизацию экономики, и это еще одна причина выдерживать благожелательный нейтралитет по отношению к России в конфликте с Западом. В то же время, давление Запада на сам Китай воспринимается крайне негативно, учитывая, что отношения между Китаем и США далеки от хороших. Эти страны сами неоднократно обменивались экономическими санкциями по отношению друг к другу, в последний раз – в 2020 году.

14 марта в Риме состоялись переговоры высокопоставленных делегаций США и Китая, на которых в числе прочих вопросов обсуждалась ситуация с Россией. Американская пресса трактует итог переговоров, как неудачный для США: Китай отказался реагировать на американские угрозы «потенциальных последствий для Китая сближения с Россией».

Китайская англоязычная газета Global Times, которая является международным рупором правящей Коммунистической партии Китая, охарактеризовала переговоры, как «China, US keep dialogue, but ‘no respect, no cooperation» («Китай и США поддерживают диалог, но нет ни уважения, ни сотрудничества»). Китайская газета заявила, что американцы пытались на встрече оказать давление на Китай с целью поддержать санкции против России, однако это является высокомерием со стороны США и неуважением к интересам Китая.

Американская Financial Times указала, что Китай пригрозил ответными мерами США в случае, если американские санкции против России затронут китайскую сторону. «Китай угрожает ответными мерами в случае последствий санкций против России», – гласит заголовок статьи в главной деловой газете США.

Другие страны Азии также восприняли события на Украине как возможность уменьшить влияние США. Это означает, что они не будут присоединяться к санкциям против России и готовы к переменам в глобальной мировой экономике. Кроме того, они предполагают, что по итогам этого конфликта влияние США в мире ослабнет, и поэтому начинают уменьшать свою зависимость от доллара.

Показательна вышедшая 15 марта статья в американской The Wall Street Journal Saudi Arabia Considers Accepting Yuan Instead of Dollars for Chinese Oil Sales — WSJ («Саудовская Аравия рассматривает возможность принимать юань вместо доллара при продаже нефти в Китай»): Саудовская Аравия всегда считалась страной, политически зависимой от США, и она входит в тройку главных мировых производителей нефти (на первом месте США, на втором – Россия, на третьем – Саудовская Аравия). Переговоры между Эр-Риядом и Пекином по вопросу замены доллара на юани ускорились по мере роста недовольства Саудовской Аравии Вашингтоном, пишет WSJ. Саудовская Аравия продает нефть в Китай с 1976 года, на данный момент на Китай приходится около 26% саудовского нефтяного экспорта.

Резко ускорился выход России на рынки Индии. Россия заинтересована в росте инвестиций из Индии в свой нефтегазовый сектор, а также в расширении собственных сетей продаж в южноазиатской стране. Это заявление зампреда правительства РФ Александра Новака, распространенное 11 марта российским посольством в Индии, широко обсуждается в политических и деловых кругах третьей по величине экономики мира. «Россия ищет в Индии инвесторов в свой нефтегазовый сектор», – пишет индийская деловая газета «Минт».

При этом, газета «Минт» сообщила, что из-за западных санкций против России не получается расплатиться с индийскими экспортерами за уже отгруженные товары — платежи на сумму около 500 миллионов долларов просто не проходят. Поэтому Россия и Индия рассматривают юань, как базисную валюту для торговых расчетов по схеме рубль-рупия. «За точку отсчета (для курса национальных валют) можно взять третью валюту, возможно, юань», — поведал источник газеты в правительстве Индии.

Известно, что Индия импортирует из России большой объем продукции, в частности, в сфере ядерной энергетики и оборонной промышленности, а экспортирует в Российскую Федерацию сельхозпродукты, лекарства, ширпотреб. При этом Индия стоит на третьем месте в мире по объемам импорта нефти и рассматривает возможность закупки российской нефти по льготным ценам.

Что делать России, чтобы выдержать эту экономическую войну

Все рассмотренные выше факторы говорят нам, что экономические последствия санкций «Коллективного Запада» для России могут свести к нулю дружественные действия нейтральным стран «Молодого Востока». Но это лишь экономическая стороны. Глупо было бы полагать, что Запад сам не осознавал слабости и низкой эффективности своих мер «наказания» РФ. Поэтому главная задача санкций была связана не с чистой, а с психологической экономикой. Людей пытаются демотивировать и склонить к ненависти к своему же государству, при чем итог странам Запада нужен сейчас же – долго они сами не выдержат. Общественное неповиновение их цель в ближайшие месяц-два. Уныние и паление морали – может быть на год-два (дольше тоже не выйдет). Как видите, ничего стратегического они даже сами себе предложить не могут. Сейчас каждый человек в России — на войне. На экономической войне. Это теперь касается каждого. И именно поведение наших граждан, их способность не поддаваться на это психологическое давление – залог победы.

А для этого надо понимать, что:

Враг хочет представить, что товары не из «Коллективного Запада», а из других стран (как и из России) слишком дорогие, их слишком трудно и затратно доставлять и они не качественные.

В действительности, большинство товаров, которыми мы пользуемся не из Европы или, тем более, США. Изучите в вашей квартире всё от простых ложек и вилок, и до электроники в виде смартфонов, электрических плиток или стиральных машин. Вы сильно удивитесь. Пока рост цен связан с истерией, которую раздувают сами информационные агенты Запада, пугая населения дефицитом. Когда с поставщиками из Азии выстроят новые понятные отношения, их же знакомые товары станут еще дешевле. А потребители откроют массу более качественных и недорогих товаров, которых раньше не было на рынке.

Враг хочет представить, что Россия и каждый её гражданин в изоляции.

Но это не так: существует масса стран, которые уже привычны. Вот только касательно туризма: Гоа – Индия, Пхукет – Таиланд. Бали – Индонезия. Уж про Турцию и Египет мы вообще промолчим. Пропадёт, и то на время, только часть европейских курортов и мест отдыха. Население хотят запугать закрытием перелётов. Это наши «западные партнёры» выдержат сами не более нескольких месяцев.

Враг хочет представить, что «топовые» и элитарные товары и бренды есть только на Западе, а всё остальное «совковое» или «китайское», то есть непривлекательный ширпотреб.

Этому можно было бы посвятить роман. Хотя многие согласятся, что уж бренд всегда вопрос психической привычки. А мы перечислим лишь несколько китайских элитарных брендов одежды: URBAN REVIVO, PEACEBIRD, BOSIDENG, OCHIRLY, ME & CITY, LI-NING. Этого будет вполне достаточно для понимания широты выбора. Сами представьте, что есть в других сферах.